Sídrome subacromial (impingement)

Introducción

El hombro es una pieza de maquinaria muy compleja. Su elegante diseño le da al hombro una gran gama de movimiento articular, pero no mucha estabilidad. Mientras todas las partes están en buen estado de funcionamiento, el hombro se puede mover libremente y sin dolor.

La causa más frecuente (65%) de dolor de hombro es la inflamación de los tendones que forman el manguito de los rotadores (supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor y el de la porción larga del bíceps), la cual se produce como consecuencia de un síndrome subacromial principalmente. Dado que se trata de los músculos extraarticulares, el cuadro se denomina periartritis escápulohumeral, aunque este término actualmente es de una gran imprecisión puesto que se emplea para denominar cualquier dolor de hombro de origen no filiado.

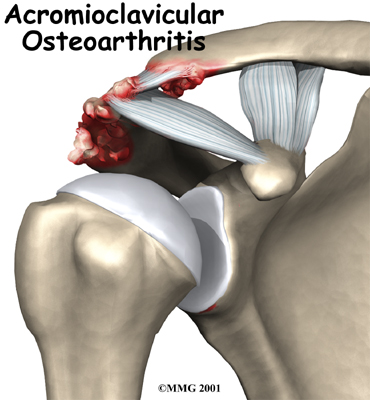

Conocido como síndrome subacromial por Codman, en 1972, Neer introdujo por primera vez el concepto de impingement o (pinzamiento, choque o roce) del manguito de los rotadores en la literatura, indicando que resulta del pinzamiento mecánico del tendón del manguito rotador debajo de la parte anteroinferior del acromion, por uno o más de los diferentes componentes del arco acromial: acromion, articulación acromioclavicular, ligamento acromiocoracoideo y apófisis coracoides. Además puede existir afectación del tendón largo del bíceps y de la bolsa subacromial. Este pinzamiento se da especialmente cuando se coloca el hombro en posición de flexión anterior y rotación interna.

Aunque las roturas del manguito rotador son más comunes en la población de edad, el impingement y la enfermedad del manguito rotador con frecuencia se observan en el atleta y trabajadores manuales por sobrecarga repetitiva. El aumento de fuerzas y sobrecargas por movimientos repetitivos puede causar cambios de desgaste en la parte distal del tendón del manguito rotador, que está en riesgo debido a un suministro deficiente de sangre. El síndrome de impingement y la enfermedad del manguito rotador afectan a los atletas a una edad más temprana en comparación con la población en general.

Anatomía patológica

Neer describen las siguientes 3 estadios en el espectro del impingement del manguito rotador:

Estadio 1, comúnmente afecta a pacientes menores de 25 años, se describen por inflamación aguda, edema y hemorragia en del manguito rotador. Este estadio generalmente es reversible con el tratamiento no quirúrgico.

Estadio 2, por lo general afecta a los pacientes de 25 a 40 años de edad, como un proceso continuado del estadio 1. El tendón del manguito rotador progresa a fibrosis y tendinitis, que comúnmente no responde al tratamiento conservador y requiere una intervención quirúrgica.

Estadio 3, comúnmente afecta a los pacientes mayores de 40 años. A medida que avanza de esta lesión, puede llevar a una rotura mecánica del tendón del manguito rotador y a cambios en el arco coracoacromial con osteofitosis a lo largo del acromion anterior y rotura tendinosa, pudiendo llegar hasta la artropatía de la rotura del manguito. Generalmente se necesita practicar una acromioplastia anterior y una reparación del manguito rotador.

En todas las estadios de Neer, la etiología es el roce de los tendones del manguito rotador bajo el acromion y un arco coracoacromial rígido, que eventualmente conduce a la degeneración y desgarro del tendón del manguito rotador.

Anatomía funcional

(vea recuerdo anatómico y funcional)

El hombro está formado por 2 huesos (húmero, escápula), 2 articulaciones (glenohumeral, acromioclavicular) y 2 articulaciones funcionales (escapulotorácica, acromiohumeral) que se unen por interconexión de varios capas de músculos y ligamentos. Una estabilidad mínima ósea en el hombro permite una amplia gama de movimiento (ROM range of motion). Las estructuras de tejidos blandos son los principales estabilizadores de la articulación glenohumeral. Los estabilizadores estáticos están formados por la anatomía articular, labrum glenoideo, cápsula articular, ligamentos glenohumerales y la inherente presión negativa en la articulación. Los estabilizadores dinámicos incluyen los músculos del manguito de los rotadores, el tendón de la porción larga del bíceps, los movimientos escapulotorácicos y otros músculos de la cintura del hombro como el pectoral mayor, músculo dorsal, serrato anterior.

El manguito rotador consta de 4 músculos que controlan 3 movimientos básicos: abducción, rotación interna y rotación externa. El músculo supraespinoso es responsable de iniciar la abducción, los músculos infraespinoso y el redondo menor controlan la rotación externa, y el músculo subescapular controla la rotación interna. Los músculos del manguito de los rotadores proporcionan estabilidad dinámica de la cabeza humeral sobre la fosa glenoidea, que forman una par de fuerza con el deltoides para permitir la elevación del brazo. Este par de fuerza es responsable de 45 % de la fuerza de abducción y el 90 % de la fuerza de rotación externa.

La salida (outlet) del supraespinoso es un espacio formado por el borde superior de la cabeza humeral y glenoides por el acromion, arco coracoacromial y articulación acromioclavicular. Esta salida acomoda el pasaje y excursión del tendón supraespinoso. Se han atribuido anomalías en la salida del supraespinoso como causa del síndrome de impingement y enfermedad del manguito de los rotadores, aunque se han descubierto otras causas.

Etiopatogenia y biomecánica

El pinzamiento se produce en cierto grado en el hombro normal. En el día a día, las actividades que implican el uso del brazo por encima del nivel del hombro causan fricción o roce. Por lo general, no conduce a ningún dolor prolongado. Pero si se trabaja continuamente con los brazos levantados hacia arriba, si se practican actividades repetidas de lanzamiento, u otras acciones repetitivas del hombro pueden causar fricción y pasa a convertirse en un problema. El pinzamiento se convierte en un problema cuando se produce irritación o daño en los tendones del manguito rotador. Cualquier condición que delimita este espacio puede causar roce o pinzamiento. Anomalías de la salida del supraespinoso se han identificado como causa del síndrome de compresión y tendinitis del manguito rotador.

Hay reconocidos diferentes mecanismos de lesión del manguito rotador. Éstos se pueden dividir en lesiones traumáticas agudas (macrotraumatismo) y las más comunes lesiones por sobreuso repetitivo (microtraumatismos) visto en las actividades que se realizan por encima de la cabeza.

Las lesiones macrotraumática agudas del manguito de los rotadores, aunque poco frecuentes, puede dar como resultado un desgarro parcial o completo por un traumatismo directo sobre el hombro en pacientes menores de 40 años de edad. Además, los desgarros parciales o completos del manguito rotador pueden ocurrir con una inestabilidad traumática anterior de la articulación glenohumeral en la población de más de 40; en particular debe considerarse la ruptura del subescapular en estos pacientes.

Las causas de la tendinitis del supraespinoso se pueden desglosar en factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores extrínsecos se desglosan en el impingement primario, que es el resultado del incremento de la carga subacromial, y el impingement secundario, que es debido a la pérdida de competencia del manguito de los rotadores por el desequilibrio muscular. Se han descrito cuatro mecanismos microtraumáticos de lesión del manguito rotador, y algunos pueden coincidir simultáneamente en el mismo paciente especialmente en los deportistas o trabajadores cuya actividad implica sobrecarga estresante repetitiva por encima de la cabeza, se puede encontrar una combinación de causas.

La lesión de compresión primaria tiene tres etapas anatomopatológicas, como se ha descrito antes. La primera etapa es el edema y hemorragia. Con la compresión repetitiva llega la segunda etapa de la fibrosis y la tendinitis, la bursa subacromial se vuelve fibrótica y se engrosa, y el tendón del supraespinoso se han agravado aún más. La tercera etapa puede ser un desgarro parcial o completo (por lo general lateral a la bursa) del manguito de los rotadores, con cambios óseos, como osteofitos en el acromion anterior.

La compresión extrínseca primaria del manguito de los rotadores en el espacio de salida del supraespinoso puede ser debida a diferentes causas. Para Neer el punto más importante es la relación entre el tercio anteroinferior del acromion y el manguito rotador, siendo aquí donde se produce el roce o impingement con la elevación anterior del brazo. Bigliani y Morrison han descubierto y descrito que las variaciones en el tamaño y la forma acromial puede contribuir a la compresión. De los estudios de cadáver, se describen 3 diferentes variaciones en la morfología del acromion. Tipo I es plano, tipo II es curva, y el tipo III es anterior y ganchudo, dirigido hacia abajo. Aunque la forma curva es la más común (43% de prevalencia, en comparación con el 17% del plano y el 40% del ganchudo), la configuración de gancho se asocia más frecuentemente con desgarros del manguito rotador.

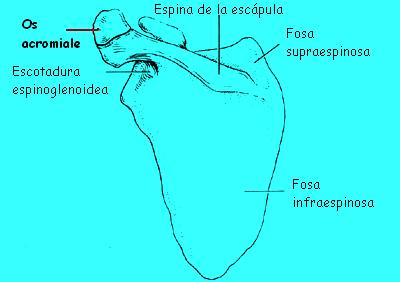

Otros sitios de compresión en el espacio de salida del supraespinoso son el ligamento coracoacromial, donde se puede producir calcificación y engrosamiento, secundario generalmente a un traumatismo, y la superficie inferior de la articulación acromioclavicular, en donde se pueden formar osteofitos, por artrosis traumática o no traumática. El OS acromiale (una apófisis acromial no fusionada) también se ha asociado con impingement. Sólo en raras ocasiones es la parte media de la apófisis coracoides la implicada. Estos sitios de compresión en el espacio salida del supraespinoso se estrechan aún más cuando el húmero se sitúa en posición de abducción y rotación interna, forzando a la tuberosidad mayor del húmero contra la superficie inferior del acromion y el arco coracoacromial.

El impingement secundario también es un mecanismo debido a microtraumatismos, y a menudo se atribuye a roce o fricción, que rara vez es de naturaleza mecánica, en los deportistas jóvenes. La enfermedad del manguito rotador en esta población puede estar relacionada con una inestabilidad sutil, y, por tanto, puede ser secundaria a factores como la sobrecarga excéntrica, el desequilibrio muscular, inestabilidad glenohumeral, o las lesiones del rodete. Esto ha llevado al concepto de impingement secundario, que se define como el impingement del manguito rotador que es secundaria a una disminución funcional en el espacio de salida del supraespinoso debido a la inestabilidad subyacente de la articulación glenohumeral.

La compresión (impingement) secundaria puede ser la causa más común en atletas o trabajadores jóvenes que con frecuencia hacen movimientos grandes, repetitivos y estresantes por encima de la cabeza forzando los estabilizadores estáticos y dinámicos, dando lugar a microtraumatismos y al desgaste de las estructuras ligamentosas glenohumerales, que conduce a la inestabilidad glenohumeral subclínica. Esa inestabilidad hace mayor hincapié en los estabilizadores dinámicos de la articulación glenohumeral, incluyendo tendones del manguito de los rotadores.

Estas mayores exigencias pueden conducir a la patología del manguito rotador (por ejemplo, desgarro parcial, tendinitis). Además, con la fatiga de los músculos del manguito rotador, la cabeza del húmero se traslada anterior y superiormente, provocando impingement en el arco coracoacromial. Esto conduce a la inflamación del manguito rotador. En estos pacientes, el tratamiento debe abordar la inestabilidad subyacente.

Otro mecanismo de microtraumatismos en el manguito rotador es la falta de tracción en el lanzamiento. El movimiento de lanzamiento se ha dividido en cinco fases: toma de impulso moviendo el brazo hacia atrás (Wind-up), preparación temprana (early cocking) el hombro realiza una abducción y rotación externa, preparación tardía (late cocking) en ella el hombro hace una abducción y rotación externa máxima, aceleración, en la que hay una rotación interna del húmero que provoca una rotación interna del brazo lanzador, y desaceleración que empieza tras soltar la pelota y representa el 30% del tiempo requerido para gastar el exceso de energía cinética del movimiento lanzador. El 70% restante del tiempo requerido para gastar la energía cinética restante se hace en un movimiento complementario.

El análisis electromiográfico del movimiento de lanzamiento ha demostrado que los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor comienzan a activarse al final de la fase de preparación temprana y se inactivan al final de la fase de preparación tardía cuando el hombro ha logrado la rotación externa máxima. Posteriormente se activa el subescapular en la fase de preparación tardía para desacelerar la rotación externa del hombro. Sin embargo, es durante el la conclusión hasta el final del movimiento cuando todos los músculos del manguito rotador están activados con más intensidad. Como el subescapular rota internamente el hombro, el resto de los músculos del manguito rotador se contraen excéntricamente para desacelerar el brazo. Durante esta carga excéntrica repetitiva, el manguito de los rotadores es propenso a la sobrecarga, fatiga, tendinitis, e incluso una rotura parcial de la superficie inferior. Una vez más, con la fatiga del manguito rotador, puede ocurrir la migración craneal dinámica de la cabeza del húmero, resultando en pinzamiento del manguito de los rotadores en el arco coracoacromial.

Impingement glenoideo interno o postero-superior

El concepto de impingement glenoideo ha sido avanzado como explicación de rotura de espesor parcial en atletas de lanzamiento, particularmente los relacionados con la superficie articular del tendón del manguito de los rotadores. Esas roturas pueden producirse en presencia de inestabilidad debido a un aumento de la tensión en el tendón del manguito rotador por un movimiento anormal de la articulación glenohumeral o a un aumento de fuerzas en del manguito rotador necesario para estabilizar el hombro.

Estudios artroscópicos de estos pacientes han encontrado impingement entre el borde posterior y superior de la cavidad glenoidea y la inserción del tendón del manguito rotador, con el brazo colocado en la posición de lanzamiento (abducción de 90º y rotación externa máxima).

En esta posición, la parte inferior y posterior del supraespinoso se pinza entre la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero y el labrum postero-superior, produciendo un desgaste del rodete posterosuperior y un desgarro en la superficie inferior de la cara posterior del supraespinoso. Además, en esta posición pone un estrés muy alto en la cápsula anteroinferior. Por lo tanto, la inestabilidad glenohumeral puede estar asociada con la compresión interna.

Las lesiones se observaron a lo largo de la zona de compresión en la cara posterior del rodete glenoideo y la superficie articular del manguito de los rotadores. Este concepto se cree que ocurren con mayor frecuencia en los atletas de lanzamiento y debe ser considerados cuando se evalúa el impingement.

Otras posibles causas de impingement secundario son por debilidad en los músculos del manguito rotador por una lesión neural en el segmento C5/C6 o una mononeuropatía supraescapular. El dolor de cualquier causa, como la sobrecarga o lesión, puede conducir a la falta de uso y a la debilidad del manguito.

Existen unos factores intrínsecos fundamentales, la mayoría de las veces asociados, que favorecen la lesión de las fibras terminales del manguito tendinoso rotador y rotura completa como estadio final.

- En el tendón supraespinoso se ha demostrado, mediante el empleo de Doppler láser, una zona crítica situada a 1cm de su inserción en el troquíter, cuya vascularización es precaria.

- Las alteraciones degenerativas del manguito rotador, en grado variable, constituyen un hallazgo fisiológico a partir de la quinta década de la vida. Esta degeneración natural se puede ver agravada por fricción o roce contra la superficie subacromial.

- En los deportistas que trabajan levantando el brazo por encima de la cabeza (lanzadores, nadadores), se produce una adducción forzada que afecta a la vascularización de la unión distal del manguito. No sólo se produce un rozamiento crónico del tendón supraespinoso y la bolsa subacromial contra el arco acromiocoracoideo, sino también una isquemia crónica de estos tendones.

Posibles causas de pinzamiento del hombro

Outlet impingement

- Osteofitos subacromiales

- Acromion Tipo 2 y tipo 3

- Osteofitos en la artrosis de la articulación acromioclavicular (incluye osteofitos subacromiales)

- Ligamento coracoacromial engrosado o calcificado

Nonoutlet impingement

- Daño del manguito de los rotadores que causan la migración superior del húmero (rotura, pérdida de fuerza)

- Pinzamiento secundario por un hombro inestable

- Defectos del acromion (os acromiale)

- Contracturas capsulares anterior o posterior (capsulitis adhesiva)

- Bursa subacromial gruesa

Causas

Impingement primario

- El aumento de carga subacromial

- Morfología acromial (Gancho acromial)

- Impingement coracoideo

- Engrosamiento y fibrosis de la bursa subacromial

- Tuberosidad mayor humeral prominente

- Trauma (macrotraumatismo directo o microtraumatismos repetitivos)

- Actividades por encima de la cabeza (deportistas y no deportistas)

Impingement secundario

- Sobrecarga del manguito de los rotadores o desequilibrio de los tejidos blandos

- Sobrecarga muscular o excéntricas

- Laxitud / inestabilidad glenohumeral

- Laxitud / debilidad del tendón de la porción larga del bíceps

- Lesiones del rodete glenoideo

- Desequilibrio muscular

- Discinesia escapular

- Tensión capsular posterior

- Parálisis del trapecio

Clínica

Historia

- Edad:

- Pacientes menores de 40 años: con frecuencia presentan inestabilidad glenohumeral o lesión de la articulación acromioclavicular.

- Pacientes mayores de 40 años: considerar síndrome de pinzamiento glenohumeral, enfermedad del manguito rotador y artrosis glenohumeral.

- Ocupación:

- Mayor riesgo en trabajos que requieren mantener el brazo elevado por encima de la cabeza.

- Atletas de deportes de lanzamiento, tenis, voleibol o natación.

- Actividad atlética:

- Inicio de síntomas relacionado con fases del evento deportivo.

- Duración y frecuencia del juego.

- Duración y frecuencia del entrenamiento.

- Nivel de competencia: infantil, escolar, universitario, profesional.

- Tiempo efectivo de juego y posición habitual.

- Falta de periodicidad en el entrenamiento.

Síntomas

- Inicio:

- Dolor agudo repentino con sensación de desgarro sugiere rotura del manguito rotador.

- Dolor progresivo con las actividades generales sugiere síndrome de pinzamiento.

- Cronicidad: Inflamación aguda produce dolor leve e intermitente; inflamación crónica genera dolor moderado persistente y ocasionalmente en reposo.

- Localización del dolor:

- Generalmente en la cara lateral, superior o anterior del hombro, a veces irradiado a la región deltoidea.

- Dolor en la cápsula posterior sugiere inestabilidad anterior con tensión posterior.

- Contexto de aparición: Identificar si el dolor surge durante el sueño, en reposo, con actividad, o en alguna posición específica.

- Dolor persistente: En desgarros parciales o completos suele presentarse incluso en reposo, frecuentemente en la inserción del deltoides. Es típico el dolor nocturno en desgarros completos.

- Características del dolor: Agudo, sordo, ardoroso, intermitente, constante, etc.

- Intensidad: Medible en escala 0 a 10 (siendo 10 el peor dolor imaginable).

- Factores de alivio: Cambio de posición, descanso, medicación.

- Factores agravantes: Actividad física intensa, posiciones específicas, tipo de calzado, cambios de rutina o técnica.

- Limitación funcional: Debilidad o restricción del movimiento activo puede indicar dolor severo o rotura del manguito.

- Compensaciones: Alteraciones en la técnica deportiva (lanzamiento, nado) por el dolor.

- Síntomas asociados: Dolor torácico, mareo, disnea, dolor abdominal.

- Posiciones dolorosas:

- Flexión anterior y rotación interna del húmero: típica del impingement del manguito.

- Abducción y rotación externa del húmero: sugiere inestabilidad glenohumeral anterior.

- Otras cuestiones relevantes: Historia de debilidad previa, trauma, rigidez, parestesias, chasquidos, crepitación o patologías cervicales concomitantes.

Exploración física

Inspección

- Los hombres deberían quitarse la camisa y las mujeres deben llevar una camiseta sin mangas para el examen.

- Visualizar toda la cintura escapular y el área escapular. Inspeccionar el aleteo escapular (parálisis del nervio torácico largo) haciendo que el paciente haga un empuje contra la pared.

- Tener en cuenta la asimetría de la masa muscular / atrofia y la asimetría ósea.

- La atrofia puede ser evidente en la fosa del supraespinoso o infraespinoso en pacientes con roturas de espesor total.

Rango de movimiento

Se evalúa primero el rango activo (ROM). Si no es posible, se realiza el rango de movimiento pasivo (PROM):

- Flexión anterior (150-180°)

- Abducción (150-180°)

- Rotación externa con brazo en aducción (30-60°)

- Rotación externa con brazo en abducción (70-90°)

- Rotación interna (alcance posterior con el pulgar, por encima de T8)

- Aducción (45°)

- Extensión (45°)

- Observaciones importantes:

- La rigidez con rotaciones se explora mejor con 90° de abducción.

- Rotaciones mejor exploradas en posición supina con la escápula estabilizada.

- En lanzadores de élite puede observarse aumento de rotación externa y disminución de interna.

- Puede haber arco doloroso con elevación por encima del hombro en casos de impingement.

Palpación

- Palpar tendones del bíceps, supraespinoso, subescapular y acromion anterolateral. Evaluar sensibilidad en la región del os acromiale.

- Palpar toda la cintura escapular: articulación acromioclavicular, clavícula, glenohumeral, escápula, articulación escapulotorácica, cápsula anterior y posterior, fosa supra e infraespinosa, húmero proximal.

Prueba muscular manual

- Evaluar la fuerza de la cintura escapular: especialmente rotaciones y abducción.

- Prueba de la lata vacía (aislamiento del supraespinoso): brazo en 30° de flexión anterior y 90° de abducción, pulgares hacia abajo, aplicar resistencia.

- Dolor sugiere tendinitis o lesión parcial del supraespinoso; debilidad sugiere rotura parcial o total.

- La debilidad también puede deberse a inhibición muscular por dolor.

Pruebas especiales

Comparar ambos hombros para detectar patología bilateral o usar como control.

- Signos de impingement:

- Test de Neer: elevación del brazo en rotación interna en plano escapular.

- Prueba de Hawkins-Kennedy: flexión anterior a 90° con rotación interna forzada.

- Prueba con lidocaína subacromial: mejoría del dolor tras inyección indica impingement.

- Prueba de caída del brazo: descenso brusco sugiere rotura del manguito.

- Prueba de la lata vacía: debilidad frente al lado sano indica rotura del supraespinoso.

- Pruebas para la inestabilidad:

- Signo del surco: tracción del brazo produce hundimiento bajo el acromion (inestabilidad multidireccional).

- Prueba de aprensión: en supino, abducción y rotación externa provocan rechazo al movimiento.

- Prueba de reubicación: presión posterior sobre húmero tras prueba de aprensión reduce el dolor o mejora la estabilidad.

- Otras pruebas: Evaluación de tendón del bíceps, labrum, columna cervical, esternoclavicular, escapulotorácica, acromioclavicular, y laxitud ligamentosa general.

Examen neurovascular

- Se debe realizar un examen neurológico completo y evaluar los pulsos de ambas extremidades superiores.

- Incluye evaluación de miotomas C5 a T1, dermatomas y reflejos correspondientes.

Diagnóstico diferencial

- Lesiones de la articulación acromioclavicular

- Tendinitis bicipital

- Lesión del plexo braquial

- Lesiones del disco cervical

- Síndrome de dolor cervical discogénico

- Radiculopatía cervical

- Esguince o lesiones cervicales

- Lesiones de la clavícula

- Contusiones

- Síndrome del infraespinoso

- Dolor miofascial en atletas

- Lesión del manguito rotador

- Dislocación del hombro

- Lesiones del labrum superior

- Tendinitis del supraespinoso

- Hombro del nadador

- Lesiones discales torácicas

- Síndrome de dolor torácico discogénico

- Síndrome del desfiladero torácico

Workup

Estudios de imagen

-

Radiológicos estándar (4 proyecciones para descartar artritis glenohumeral / acromioclavicular)

- Proyección anteroposterior (AP) de la articulación glenohumeral

- Proyección en rotación interna del húmero con una angulación de 20° hacia arriba para mostrar la articulación acromioclavicular

- Proyección axilar: útil para descartar signos sutiles de inestabilidad (p. ej., avulsión glenoidea, lesión de Hill-Sachs) y visualizar un os acromiale

- Proyección de la salida del Supraespinoso: evalúa el espacio del supraespinoso (si es < 7 mm, riesgo de impingement). También evalúa la morfología del acromion (acromion en gancho = más riesgo)

-

RM: estudio de imagen de elección para la patología del hombro

- Ventajas:

- No invasiva

- No hay radiación

- Detecta degeneración intrasubstancia o desgarros parciales del manguito rotador

- Detecta inflamación, edema, hemorragia o cicatrización

- Puede usarse con contraste intra-articular (gadolinio) para detectar desgarros parciales

- Desventajas:

- No apta para pacientes con claustrofobia

- No apta con marcapasos o implantes metálicos

- Calidad dependiente de la máquina

- Depende de la habilidad del técnico y del radiólogo

- Caro

- Ventajas:

-

Artrografía

- Se inyecta contraste en la articulación glenohumeral y se hacen radiografías para evaluar la integridad articular

- Útil para evaluar desgarros del manguito rotador. Si el tinte escapa al espacio subacromial, indica rotura completa

- Ventajas:

- Puede combinarse con TC o RM para evaluar lesiones intra-articulares (p. ej., roturas de Bankart)

- Bajo coste

- Desventajas:

- No cuantifica el tamaño de las roturas

- Exposición a radiación

- Exposición al medio de contraste

- Procedimiento invasivo

-

Artroscopia diagnóstica

- Procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para evaluar la patología del hombro

- Permite visualizar y evaluar la mayoría de las lesiones del hombro

- Posibilidad de diagnóstico y tratamiento en un mismo acto

Tratamiento

Fase aguda

1. Terapia Física

Los objetivos de la fase aguda son aliviar el dolor y la inflamación, prevenir la atrofia muscular sin exacerbar síntomas, restablecer un ROM no doloroso y normalizar la artrocinemática del complejo del hombro. Se recomienda reposo activo, evitando actividades que agraven los síntomas. Se incluyen ejercicios de péndulo y movimientos activos asistidos (AAROM) sin dolor, movilización articular con deslizamiento en el plano escapular, y ejercicios isométricos de fortalecimiento (rotadores, bíceps, deltoides, escápula).

Es clave trabajar el manguito rotador y el control neuromuscular. Las modalidades (crioterapia, TENS, ultrasonido, fonoforesis, iontoforesis) pueden ser útiles. La educación del paciente es esencial sobre actividad, patología y evitar elevación. El progreso se mide por la disminución del dolor, aumento del ROM y mejoría muscular.

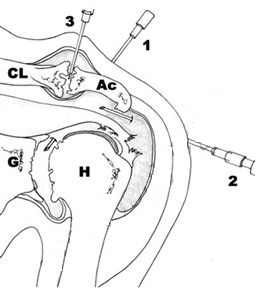

2. Infiltración subacromial

Durante la fase aguda o subaguda, una inyección subacromial puede ser diagnóstica y terapéutica. Se inyecta 10 ml de lidocaína al 1% (sin epinefrina) en el espacio subacromial. Si el dolor cede, indica origen subacromial. Se puede añadir 1 ml de corticosteroide de acción intermedia (Betametasona, Triamcinolona, Metilprednisolona).

Técnica: el paciente se sienta con el brazo colgando. Se inserta la aguja entre el punto medio del acromion y su borde lateral, dirigiéndola hacia arriba. Inyectar en bolo sin resistencia. Si hay calcificación, puede requerirse aguja de mayor calibre.

Infiltración en diferentes espacios

1: En la articulación

2: En el espacio subacromial

3: En la articulación AC

El paciente puede experimentar reacción local entre las 24-72 h tras la inyección. Se recomienda aplicar hielo 20 min 3 veces al día. Tras la inyección, se debe mantener una buena postura escapular y evitar el arco doloroso durante 1 semana. Puede reanudar la terapia libre de síntomas tras la primera semana.

Los efectos adversos son poco frecuentes si se administra correctamente. Contraindicaciones absolutas: alergia documentada a corticoides o anestésicos. Relativas: diabetes, hipertensión, inmunosupresión, arritmias, bloqueos cardíacos.

Efectos adversos de los corticoides inyectables

- Sistémicos: enrojecimiento, alteraciones menstruales, intolerancia a la glucosa, osteoporosis, trastornos psicológicos, artropatía, miopatía, inmunosupresión.

- Locales: rubefacción y calor postinyección.

Efectos adversos de los anestésicos locales

- Asociados a sobredosis o alergias. Prevenir con doble control de dosis e historial de alergias.

- Las reacciones graves pueden afectar corazón, cerebro y respiración.

Reacción vasovagal a la inyección

- Acostar al paciente con piernas elevadas

- Tranquilizar al paciente

- Si pierde conciencia, asegurar vía aérea y administrar oxígeno al 35%

3. Láserterapia de alta intensidad

Santamato et al. evaluaron HILT vs. ultrasonido en 70 pacientes con impingement. Tras 2 semanas, HILT mejoró dolor, movilidad, fuerza y funcionalidad. Se requieren más estudios (limitaciones: tamaño pequeño, sin grupo placebo, seguimiento corto).

Fase de recuperación

Terapia Física

Objetivos iniciales: normalizar el ROM y artrocinemática, recuperar AVD sin dolor, mejorar fuerza y control neuromuscular. Progresar a ejercicios activos y autoestiramiento, centrado en cápsula posterior.

Fortalecimiento isotónico con mancuernas: supraespinoso, rotadores, extensión en prono, abducción horizontal, flexión hasta 90°, encogimiento de hombros, remo, tracción, push/pull. Mantener movilización articular y reeducación neuromuscular. Añadir ejercicios de tronco, ergometría y resistencia cardiovascular.

Se avanza a la siguiente fase cuando hay ROM completo sin dolor y fuerza ≥ 70% del lado sano. Objetivo final: retorno al deporte. Fortalecimiento de alta velocidad, potencia y control específico. Usar patrones diagonales, pliometría, ejercicios específicos, facilitación neuromuscular y trabajo isocinético.

Fase de mantenimiento

Terapia Física

El objetivo de esta fase es mantener un alto nivel de entrenamiento y evitar la recurrencia. Se hace hincapié en entrenamientos más largos y más intensos, y en mantener una adecuada artrocinemática del hombro. Es fundamental realizar un análisis y modificación de las técnicas o mecánicas que puedan reexacerbar los síntomas. También se busca mejorar la intensidad y coordinación del movimiento.

La educación del paciente vuelve a ser clave: comprender la patología, mantener una mecánica adecuada, conservar la fuerza y la flexibilidad, y reconocer señales de advertencia tempranas del impingement. El paciente debe continuar con un programa de ejercicios en el hogar, utilizando técnicas adecuadas de calentamiento y fortalecimiento.

Medicación

Durante las fases aguda y subaguda del síndrome de pinzamiento del hombro, se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a corto plazo como complemento al tratamiento. Estos aportan efectos analgésicos y antiinflamatorios. Hay muchas opciones en esta clase de medicamentos; se comentan solo algunos ejemplos representativos.

La respuesta a los AINE puede variar entre pacientes. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG), especialmente la PGE2, mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa (COX), enzima que convierte ácido araquidónico en PG. Las PG bajan el umbral del dolor al sensibilizar nociceptores frente a otras sustancias endógenas (bradicinina, histamina, sustancia P, serotonina). La PGE2 causa dolor e inflamación en tejidos blandos, pero también protege el tracto gastrointestinal, aumentando moco y bicarbonato, y disminuyendo ácido y enzimas gástricas. En el riñón, regula la excreción de agua y sal al dilatar arteriolas pequeñas.

La vía de la COX se divide en COX-1 (responsable de la PGE2 gástrica y renal) y COX-2 (PG inflamatorias en tejidos lesionados). Los AINE son inhibidores competitivos de COX. Pueden inhibir selectivamente COX-2 o de forma no selectiva ambas, lo que hace que los AINE no selectivos sean ulcerogénicos y potencialmente tóxicos a nivel renal.

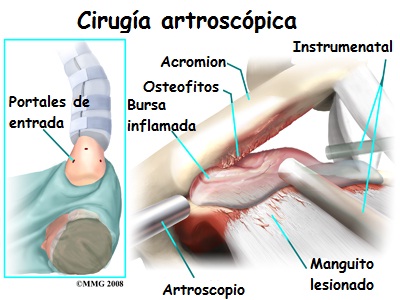

Intervención quirúrgica

Las medidas conservadoras se mantienen durante al menos 3-6 meses, o más si el paciente muestra mejoría, lo cual ocurre en el 60-90% de los casos. Si después de 3 meses no hay mejoría, se recomienda realizar más estudios diagnósticos, valorar otras etiologías o considerar una evaluación quirúrgica.

Son candidatos quirúrgicos los pacientes con síndrome de compresión subacromial refractario tras 3-6 meses de tratamiento conservador. La cirugía es especialmente útil en quienes presentan PROM sin restricciones, alivio con lidocaína subacromial, acromion tipo III, espolón subacromial grande o cambios degenerativos del manguito en RM.

En una revisión sistemática, Dorrestijn et al. compararon tratamiento conservador vs quirúrgico. De 4 ensayos controlados aleatorios, 2 tenían calidad metodológica media y 2 baja. No hubo diferencias significativas entre grupos en cuanto a dolor o función del hombro. Concluyeron que la falta de ensayos de alta calidad impide extraer conclusiones definitivas sobre diferencias entre tratamientos.

- Evaluación quirúrgica:

- Examen bajo anestesia general o regional y artroscopia diagnóstica

- Evaluación del ROM y estabilidad del hombro

- Si hay limitación de movimiento, realizar manipulación del hombro. No se recomienda descompresión en pacientes con rigidez significativa por riesgo de capsulitis adhesiva

- Documentar cualquier tipo de inestabilidad

- Evaluación artroscópica:

- Inspección del manguito rotador, especialmente el tendón supraespinoso en su inserción

- Visualización del tendón del subescapular

- Evaluación de patología del labrum o signos de inestabilidad glenohumeral

- Desgarros parciales del supraespinoso en su superficie articular son comunes en atletas lanzadores. Se desbrida el tejido deteriorado preservando tendones intactos

- Evaluación del lado bursal del manguito tras la glenohumeral

- Valoración del desgaste bursal y espacio entre acromion y supraespinoso

- Inspección del ligamento coracoacromial por posibles cambios degenerativos

- Si no hay alteraciones del manguito, ni compresión evidente, no se realiza descompresión subacromial

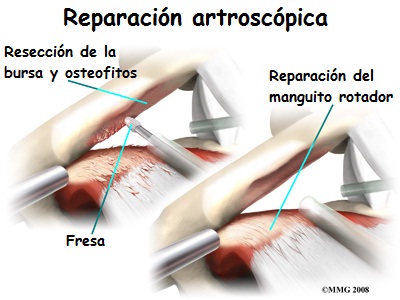

- Si existe rotura parcial con signos de compresión, se realiza descompresión subacromial artroscópica (acromioplastia)

- Si tras la descompresión se requiere reparación del manguito, puede hacerse artroscópica o con conversión a cirugía abierta

- Cuidados postoperatorios:

- Obtener radiografía postoperatoria (proyección de salida del supraespinoso) para comprobar que no quedan espolones. Debe parecerse a un acromion tipo I

- Uso de cabestrillo inicialmente. Retirarlo cuando sea cómodo para iniciar AAROM y PROM

- Cuando disminuya el dolor y se recupere ROM, iniciar fortalecimiento como en el tratamiento conservador

- No reiniciar deporte hasta lograr ROM completo y fuerza normal, lo cual suele alcanzarse en 3-4 meses

- Resultados quirúrgicos:

- Buenos resultados en pacientes de mediana edad bien seleccionados con hallazgos clínicos y artroscópicos claros de impingement

- La literatura indica que el 85-90% recupera el nivel funcional previo

- Resultados pobres en jóvenes atletas de alto rendimiento con movimientos por encima de la cabeza