Espina bífida

La espina bífida, o mielodisplasia, es un trastorno del desarrollo que afecta los huesos de la columna, la médula espinal, el tejido nervioso circundante y el saco con líquido cefalorraquídeo. Se produce entre los días 26 y 28 de la gestación, y puede localizarse en cualquier segmento vertebral. La malformación provoca que las estructuras neurales queden en mayor o menor contacto con el exterior. Su prevalencia es de 3/1000 recién nacidos vivos, 5/1000 de todos los nacidos, y hasta 25/1000 si se incluyen formas ocultas sin síntomas clínicos.

Etiología

La espina bífida es una anomalía congénita del tubo neural, al igual que la anencefalia y el encefalocele. Aparece en 1 de cada 2000 nacidos vivos. Su origen es multifactorial: intervienen tanto factores genéticos como ambientales, sin un patrón hereditario claro.

El tubo neural, formado en etapas muy tempranas del embarazo, puede no cerrarse total o parcialmente, generando una ONTD (anomalía congénita del tubo neural abierto), expuesta en el 80 % de los casos y cubierta en el 20 % restante.

Uno de los factores de riesgo más importantes es la deficiencia de ácido fólico. Se recomienda que todas las mujeres en edad fértil tomen 400 microgramos (mcg) diarios, ya que el cierre del tubo neural ocurre cuando muchas aún desconocen su embarazo.

En el 95 % de los casos no hay antecedentes familiares. La ONTD se considera un rasgo hereditario multifactorial. También se asocia con diabetes materna mal controlada y ciertos medicamentos.

Estas anomalías son cinco veces más frecuentes en mujeres. Si existe un antecedente familiar, el riesgo de recurrencia es del 3 al 5 %, pudiendo cambiar el tipo de malformación entre hermanos.

Patogenia

Se han propuesto diversas teorías para explicar el desarrollo de la espina bífida:

- Von Recklinjausen: detención del cierre óseo posterior, sin causa específica.

- Patten: hiperplasia prematura de la duramadre impide su fusión normal, generando el defecto.

- Gardner: el retraso en la apertura de los agujeros del IV ventrículo provoca aumento de presión del líquido cefalorraquídeo, que desgarra la médula lumbosacra antes del cierre óseo. Esta teoría también explica la siringomielia y la hidrocefalia congénita.

Clasificación

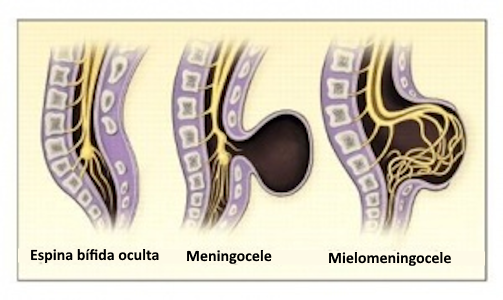

Según la clasificación de Koch, se distinguen dos grandes tipos de espina bífida (raquisquisis):

- Espina bífida oculta: forma cerrada y no visible desde el exterior, generalmente asintomática.

- Espina bífida tumoral: visible como protusión y subdividida en:

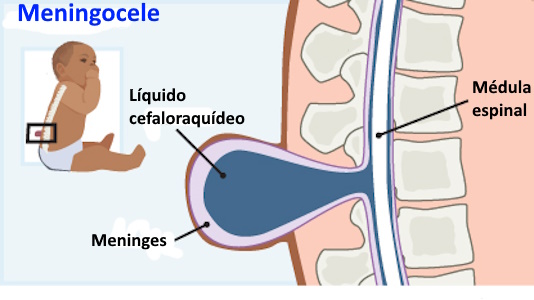

- Meningocele: protrusión del saco meníngeo lleno de líquido cefalorraquídeo, sin tejido nervioso.

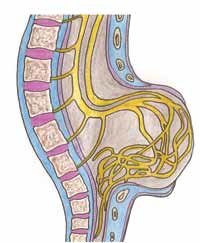

- Mielomeningocele: protrusión que incluye membranas, raíces nerviosas y médula espinal.

Espina bífida oculta

Es una forma de raquisquisis no visible desde el exterior, ya que está cubierta por la piel. Su diagnóstico suele ser incidental, al realizar una radiografía por otra causa.

Generalmente es asintomática. El defecto óseo es pequeño y la médula espinal y los nervios suelen ser normales. La mayoría de los afectados no presenta problemas funcionales.

En algunos casos, al nacer se observan lesiones cutáneas en la espalda como un mechón de pelo largo, una mancha roja, un bulto graso o un pequeño orificio. Aunque pueden parecer leves, estas alteraciones en la piel suelen asociarse a malformaciones de la médula y/o la columna. Su frecuencia es 4 veces menor que la del mielomeningocele.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas de la espina bífida oculta incluyen:

- Cutáneos: angiomas, hipertricosis, lipomas o orificios cutáneos, siempre en la línea media del dorso.

- Neurológicos: debilidad en piernas o pies, atrofia o pie equino neurógeno. Pueden aparecer años después del nacimiento.

- Esfínteres: incontinencia urinaria o fecal, generalmente evidente a partir de los 3 años.

- Ortopédicos: deformidades o asimetrías en pies y piernas.

Las formas más frecuentes son:

- Lipoma intradural: restos de mesodermo que comprimen la duramadre o raíces.

- Seno dérmico: invaginación de tejido ectodérmico que puede formar un tumor e invadir nervios.

Espina bífida tumoral

Incluye dos formas:

- Meningocele: 8,5 % de los casos.

- Mielomeningocele: 85 % de los casos.

El 80 % se localiza en raquis lumbar o sacro, 10 % en cervical y 10 % en dorsal.

Meningocele

Malformación con quiste meníngeo lleno de LCR. Puede contener grasa (lipomeningocele). Generalmente de localización lumbosacra. Puede ser asintomático y repararse quirúrgicamente con buen pronóstico. El diagnóstico es clínico al nacer.

Mielomeningocele

Forma más grave. El quiste contiene membranas, nervios y médula espinal. Puede estar expuesto y filtrar LCR. Requiere cirugía urgente por riesgo de infección. Causa parálisis de miembros inferiores, alteraciones urinarias, ortopédicas (ej. genu recurvatum), respiratorias (respiración paradójica), y esfinterianas (prolapso rectal).

Diagnóstico al nacer observando tres capas: piel atrófica (externa), duramadre (media), y tejido nervioso (interna).

Tratamiento: cirugía urgente (< 6 h). Se reseca piel atrófica, se recoloca el tejido nervioso, se reconstruye duramadre y se cubre con músculos y piel (z-plastia si es necesario).

Complicaciones

- Hidrocefalia: presente en 25 % de meningoceles y 75 % de mielomeningoceles. Puede deberse a meningitis o síndrome de Arnold-Chiari. Se trata con válvula ventrículo-peritoneal.

- Siringomielia: quiste en médula cervical o torácica que puede causar debilidad, pérdida sensitiva y escoliosis. Asociado a hidrocefalia no tratada.

- Anclaje medular: cicatrices tras cirugía que impiden ascenso medular, produciendo dolor, debilidad y rigidez. Solo se opera si da síntomas.

- Urológicas: vejiga neurógena.

- Ortopédicas: alteraciones estructurales de miembros inferiores.

- Sociales: riesgo de inadaptación psicosocial.

Tratamiento

La espina bífida oculta generalmente no requiere intervención. El meningocele puede tratarse quirúrgicamente con buenos resultados. El mielomeningocele requiere cirugía precoz (24-48 h) para evitar infección y daño neurológico adicional. Se reconstruyen las estructuras medulares y se cubre la zona quirúrgicamente.

Tras la cirugía, se recomiendan ejercicios y ayudas ortopédicas. El 70 % puede caminar con o sin dispositivos. Muchos tienen médula trabada, que puede causar síntomas progresivos. Si se detectan a tiempo, pueden mejorar tras desanclaje quirúrgico.

Entre 18 y 73 % son alérgicos al látex. Se recomienda evitar exposición médica y doméstica al caucho natural.

La mayoría presenta inteligencia normal. Algunas mujeres pueden tener hijos, aunque el embarazo se considera de alto riesgo.

Prevención

El consumo diario de 400 mcg de ácido fólico antes del embarazo y durante el primer trimestre reduce hasta el 70 % de los casos de defectos del tubo neural. Se recomienda dieta rica en folatos (cítricos, verduras de hoja verde, legumbres, cereales fortificados) y suplementos vitamínicos.

En mujeres con antecedentes de defectos del tubo neural o enfermedades como diabetes o epilepsia, se recomiendan 4 mg diarios bajo supervisión médica.

El diagnóstico prenatal permite planificar el parto y tratamiento inmediato. El parto por cesárea precoz puede reducir secuelas motoras.

Algunos centros realizan cirugía fetal para reparar el mielomeningocele antes del nacimiento. Aunque prometedora, con menos necesidad de válvulas, aún se estudia su impacto funcional a largo plazo.