Osteocondritis disecante de la rodilla 🧘♀️

El término osteocondritis se refiere a inflamación, que se ha demostrado que no existe. Pero a pesar de ello se mantiene el término. El término disecante significa separación.

La osteocondritis disecante es una enfermedad articular adquirida en la que existe una separación de un segmento del cartílago y de hueso subcondral. Se presenta con mayor frecuencia en articulaciones de carga como son la rodilla y el tobillo.

Se trata de una patología enigmática en cuanto se refiere a la etiología, tratamiento y pronóstico.

El 4 % de las artrosis son originadas por osteocondritis.

Etiopatogenia

Hay muchas teorías pero ninguna ha conseguido un consenso general, aunque sí parece haber unanimidad en que no es de origen inflamatorio.

Los mecanismos esenciales responsables de la enfermedad pueden ser de tipo constitucional, hereditario, vascular o traumático.

Factores constitucionales:

La presentación habitual no es familiar, lo que va en contra del factor genético; sin embargo, se ha encontrado una asociación entre osteocondritis disecante y algunas enfermedades hereditarias como la tibia vara, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, el síndrome de Stickler o la talla baja, por la frecuente asociación a lesiones múltiples (30%) y a talla baja (13,8%).

Se ha relacionado con anomalías de la maduración epifisaria, que son frecuentes, pero se resuelven habitualmente sin secuelas.

Probablemente, en caso de existir una predisposición genética esta sería multifactorial.

Factores vasculares:

La fisiopatología de la osteocondritis y la osteonecrosis es similar, por lo que muchos investigadores piensan que se trata de un problema vascular.

Se ha asociado una mala vascularización del cóndilo femoral medial, subyacente a la inserción del ligamento cruzado posterior, que es el área más frecuentemente asociada a las lesiones clásicas. Esta teoría establece que existe una disminución del aporte sanguíneo al hueso subcondral, lo que condiciona un segmento de isquemia que terminará formando un secuestro.

Dicho secuestro es rodeado por tejido de granulación que condiciona una interfase entre el hueso viable y el hueso necrótico. Ante un traumatismo, se produce la fractura, la separación osteocondral y finalmente el cuerpo libre intraarticular. Sin embargo, hay estudios que muestran amplias anastomosis vasculares en el cóndilo femoral.

Por otro lado, se ha demostrado una limitación en la captación de tetraciclinas y radionucleótidos en pacientes con osteocondritis, lo que sugiere un fallo en el proceso reparador del hueso subcondral.

También existen estudios sin evidencia histológica de necrosis en lesiones desinsectadas. Sea cual sea la etiología, la isquemia podría ser la base patogénica común.

Factores traumáticos:

Existe una gran discusión sobre si la causa es un traumatismo directo o traumatismos repetitivos indirectos. Según algunos autores, el 40% de los pacientes con osteocondritis disecante de rodilla tienen antecedentes traumáticos. Otros lo asocian a microtraumatismos repetidos que provocan lesiones crónicas del cartílago y el hueso subcondral.

Fairbanks señala las fuerzas de cizallamiento sobre la cara lateral del cóndilo medial, producidas por el roce de la espina tibial al rotar internamente la rodilla en flexión. Smillie apoya esta teoría y añade factores como meniscectomía, inestabilidad, genu recurvatum y aplanamiento condíleo.

También se ha asociado el menisco discoideo con lesiones del cóndilo femoral externo. La intensidad necesaria del trauma no está clara, y aún es difícil distinguir osteocondritis disecante de fracturas osteocondrales no consolidadas con pruebas de imagen o histología.

Clasificación

- Por edad

- Por integridad condral

- Por inestabilidad ósea

- Por localización

- Por estudios de imagen

Edad:

- Juvenil

- Del adulto

Autores describen tres grupos por edad:

- Grupo I: Niños y adolescentes jóvenes hasta 11 años en niñas y 13 en niños. Afectación bilateral en 25–30%.

- Grupo II: Adolescentes y adultos jóvenes desde 12/14 hasta 20 años. Bilateral en 10%.

- Grupo III: Adultos mayores de 20 años. Peor pronóstico.

Integridad condral:

- Cerrada

- Abierta

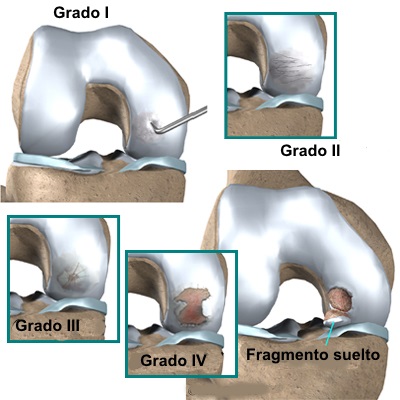

Clasificación intraoperatoria de Guhl:

- Tipo I: Reblandecimiento sin brecha.

- Tipo II: Brecha estable.

- Tipo III: Fragmento parcialmente insertado (lesión en colgajo).

- Tipo IV: Cuerpo libre con defecto en la zona dadora.

Tratamiento artroscópico según Guhl:

| Clasificación | Tratamiento |

|---|---|

| Lesión intacta | Perforaciones |

| Lesión limitada | Enclavado in situ |

| Lesión parcialmente separada. Cuerpo libre recuperable | Desbridamiento, reducción y enclavado |

| Cuerpo libre no recuperable | Eliminación y desbridamiento |

Estabilidad ósea

- Estables

- Inestables

La estabilidad condiciona el tratamiento, aunque es difícil valorarla sin visión quirúrgica. La resonancia magnética ofrece una correlación del 85% con los hallazgos artroscópicos.

Localización

- Cóndilo femoral medial (85%)

- Rótula (<1%)

- Cóndilo femoral externo (15%)

Las lesiones en el cóndilo externo suelen asociarse a meniscos discoideos o cirugía meniscal previa.

Clasificación radiográfica

- Estadio I: Área de compresión del hueso subcondral.

- Estadio II: Fragmento parcialmente desinsertado, borde fibroso.

- Estadio III: Fragmento completamente desinsertado, líquido en T2, inestabilidad. Más frecuente.

- Estadio IV: Cuerpo libre articular, defecto en superficie.

Esta clasificación tiene valor pronóstico y orienta el tratamiento junto con la clínica y la localización. Un área menor a 194–424 mm² puede responder a tratamiento ortopédico. La esclerosis marcada es signo de mal pronóstico.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas son variables y poco definidos. Lo más típico es que debute con dolor en la parte anterior de la rodilla sin antecedente traumático. También puede asociarse a inflamación, bloqueos y sensación de inestabilidad. El dolor y la incapacidad funcional se incrementan con la actividad física.

En ocasiones hay claudicación, con una marcha en rotación externa de la tibia para evitar el roce de la eminencia tibial con la lesión en el cóndilo femoral interno: la llamada marcha de Wilson. En rotación interna y extensión, la eminencia tibial roza con la lesión y produce dolor; en rotación externa, se aleja y alivia el dolor.

La prueba de Wilson consiste en flexionar la rodilla a 90° y aplicar rotación interna máxima, posteriormente extender gradualmente. Al llegar a 30° de flexión, el paciente refiere dolor en el cóndilo femoral medial. El dolor se alivia con la rotación externa. Esta prueba se basa en la teoría del pinzamiento repetitivo de la espina tibial contra el cóndilo medial durante la rotación interna.

En un 30% de los casos se trata de un hallazgo casual.

Evolución y pronóstico

Depende básicamente de la edad en el momento de aparición de los síntomas. Las lesiones en pacientes con fisis abiertas suelen cicatrizar espontáneamente. Si la lesión es cerrada y estable, el pronóstico es favorable. En adultos, especialmente si el cartílago está dañado, rara vez cicatriza y suele requerir tratamiento quirúrgico.

Factores asociados con peor pronóstico:

- Signos de disección del fragmento osteocondrítico.

- Localización atípica de la lesión.

- Disminución del flujo sanguíneo en el fragmento afectado.

La Sociedad Europea de Pediatría ha establecido las siguientes conclusiones:

- El pronóstico es mejor si no hay signos de separación.

- El dolor y la inflamación no predicen separación.

- Radiografía simple y TAC no predicen separación.

- La esclerosis radiográfica indica peor respuesta a perforaciones con broca.

- Lesiones mayores de 2 cm tienen peor pronóstico.

- Con evidencia de separación, el tratamiento quirúrgico ofrece mejores resultados.

- Las lesiones en localización clásica tienen mejor evolución.

- En adultos, el 42% tiene hallazgos radiográficos anormales tras tratamiento, frente al 22% en jóvenes con fisis abiertas tras 3 años.

Diagnóstico

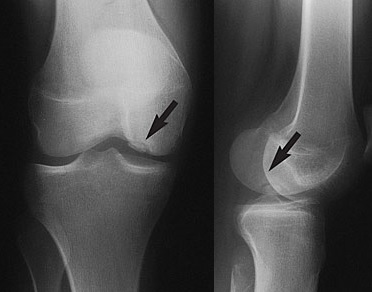

Radiografía simple

Aunque la lesión puede pasar desapercibida en radiografías AP y lateral, son fundamentales. Permiten valorar el tipo, tamaño, esclerosis, estabilidad, clasificación, y estado de la placa de crecimiento. La proyección axial es útil para lesiones de rótula y tróclea; la vista lateral y de túnel son esenciales para las localizadas en zonas posteriores.

En fisis abiertas puede haber variantes anatómicas benignas que simulen osteocondritis.

La imagen típica es una lesión osteocondral con halo de esclerosis en el cóndilo femoral interno. También es frecuente una imagen en espejo de esclerosis en la meseta tibial interna.

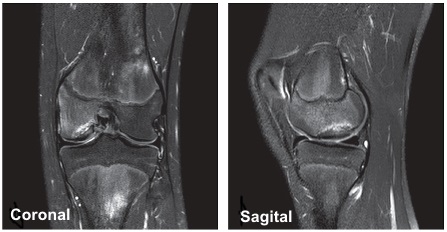

Resonancia Magnética (RMN)

Es el estudio fundamental para diagnosticar, valorar el estado de la lesión y decidir tratamiento. Permite predecir con fiabilidad la estabilidad. Las secuencias más útiles son eco-spin, densidad de protones y T2.

Imágenes ponderadas T2 de resonancia magnética que muestran una osteocondritis disecante grado II del cóndilo femoral medial

Clasificación de Dipaola:

- Tipo I: Engrosamiento sin ruptura del cartílago articular.

- Tipo II: Cartílago disecado con borde de baja señal (fijación fibrosa).

- Tipo III: Disecado con líquido bajo el fragmento (inestabilidad).

- Tipo IV: Cuerpo libre intraarticular con defecto superficial.

Comparación de métodos diagnósticos

| Etapa | Artroscopía | Resonancia Magnética | Radiografía |

|---|---|---|---|

| I | Irregularidad y ablandamiento condral, sin fragmento identificable | Engrosamiento condral, baja intensidad | Lesión compresiva, sin fragmento |

| II | Ruptura condral con fragmento no desplazable | Ruptura condral, señal baja indicando unión fibrosa | Fragmento adherido |

| III | Ruptura condral, fragmento desplazable con unión periférica | Cambios de alta intensidad (líquido bajo fragmento) | Fragmento no adherido, sin desplazamiento |

| IV | Cuerpo libre | Cuerpo libre | Fragmento desplazado |

Fuente: Dipaola JD, Nelson DW, Colville MR. Arthroscopy 7:101, 1991.

Otros criterios de inestabilidad:

- Área de señal homogénea >5mm en superficie articular.

- Defecto focal >5 mm.

- Línea de alta señal atravesando la placa subcondral.

Lesiones pequeñas tienen mayor potencial de cicatrización. Kramer et al. reportaron precisión del 100% en evaluar cartílago con artrografía + RMN en adultos.

Técnicas recientes: mapeo T2, RM de sodio, potenciación con gadolinio (mapeo T1).

Gammagrafía

Cahill considera la gammagrafía articular con Tc como el método más sensible para monitorizar la evolución. Recomienda gammagrafías seriadas desde el inicio de síntomas cada 6–8 semanas. Si tres estudios son iguales, la cicatrización espontánea es improbable → tratamiento quirúrgico.

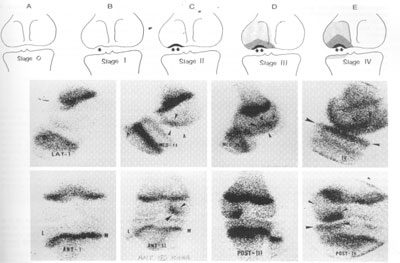

Clasificación de Cahill y Berg (gammagrafía con fosfato de tecnecio 99m):

- Estadio 0: Radiografía y gammagrafía normales.

- Estadio 1: Defecto radiológico sin aumento gammagráfico.

- Estadio 2: Captación aumentada en la lesión, no en cóndilo adyacente.

- Estadio 3: Hipercaptación en lesión y cóndilo adyacente.

- Estadio 4: Aumento de captación en lesión y tibia adyacente.

Los estadios 3 y 4 corresponden a osteocondritis sintomática.

Cahill BR. J Am Acad Orthop Surg 3:237, 1995.

Paletta et al. afirman que la gammagrafía diferencia la evolución en lesiones juveniles y adultas. En jóvenes con captación aumentada, mayor tasa de curación no quirúrgica; en adultos, menor tasa de curación incluso con captación aumentada.

Diagnóstico diferencial

Diferenciar la osteocondritis disecante de los defectos de osificación epifisarios femorales distales o patelares, que ocurren en zonas distintas, en niños menores de 10 años, suelen ser asintomáticos y aparecen radiológicamente como lesiones vacías o semivacías.

Tratamiento

El tratamiento depende de la edad del paciente, de la estabilidad de la lesión y de la integridad de la superficie articular, demostrados en la exploración clínica, las pruebas de imagen y en la artroscopia.

El principal objetivo del tratamiento es preservar el cartílago articular. Particularmente, en la osteocondritis disecante juvenil, es fundamental que la lesión cicatrice antes de que se alcance la madurez esquelética y de esta manera evitar la progresión a la osteocondritis disecante del adulto, que tiene menor capacidad de cicatrización y, por ende, peor pronóstico.

Cahill y Berg, en un estudio, no encontraron ningún factor único que predijera con uniformidad el éxito del tratamiento conservador, pero sí encontraron importantes asociaciones:

- Los pacientes de más edad con uno o más signos de rotura condral en la RM fracasan más frecuentemente tras el tratamiento conservador.

- Las lesiones de mayor tamaño y las que están en zonas de carga, según las radiografías laterales, también tienen más probabilidad de fracaso en el tratamiento conservador.

- Los pacientes más jóvenes con criterios de inestabilidad en la RM tienen más probabilidad de recuperarse tras el tratamiento conservador que los otros.

GRUPO I: reposo relativo; puede ser útil la potenciación muscular con natación y/o bicicleta. El pronóstico es excelente y curan entre los seis y doce meses de iniciada la sintomatología, con desaparición de la imagen radiológica. En casos dudosos, puede ser útil el seguimiento clínico y gammagráfico cada dos o tres meses.

La cirugía está indicada cuando existe inestabilidad del fragmento o cuando se haya desprendido, persistencia de síntomas con actividad gammagráfica elevada, o en edad cercana al cierre de la fisis en combinación con las anteriores indicaciones.

GRUPO II y III: se realiza una artroscopia para valorar el interior de la articulación (aunque no es necesario si se va a practicar cirugía abierta). Los pacientes del grupo II con cartílagos de crecimiento abiertos pueden orientarse igual que en el grupo I.

Tratamiento conservador

La meta del tratamiento conservador es favorecer la consolidación de las lesiones in situ y prevenir su desplazamiento.

La mayoría de las lesiones estables con cartílago intacto pueden ser tratadas inicialmente con medidas conservadoras, desde inmovilización parcial o total hasta suspensión de la actividad deportiva hasta lograr que la lesión cicatrice.

Se deben suprimir las actividades deportivas de alto impacto, lo cual es difícil en pacientes pediátricos. Los síntomas desaparecen al poco tiempo de suspender la actividad deportiva, mucho antes de que se observen datos radiológicos de cicatrización.

El tratamiento conservador implica esencialmente una modificación de las actividades: uso de bastones para limitar carga, ortesis o yesos en pacientes poco colaboradores.

Es necesario indicar ejercicios en descarga para evitar efectos secundarios del yeso, como rigidez articular, atrofia muscular y osteoporosis.

Como tratamiento sintomático, se pueden administrar AINEs o analgésicos como el paracetamol.

En pacientes con dolor persistente o episodios continuados de inflamación o derrames, puede plantearse el tratamiento quirúrgico.

En términos generales, el tiempo aceptado de inmovilización es de 6 a 10 semanas. Si a la sexta semana se observan datos de reosificación, se instalará una rodillera mecánica con ajuste en varo (para lesiones laterales) o en valgo (para lesiones mediales). Alrededor de la semana 10, se reinicia una actividad deportiva limitada, evitando deportes de contacto durante 12 meses o más, según evolución.

Si después de 6 meses no se obtienen datos clínicos y radiográficos de cicatrización o si la lesión se torna inestable, se recomienda tratamiento quirúrgico.

Tratamiento quirúrgico

Está indicado en lesiones inestables, falta de cicatrización tras 6 a 12 meses de tratamiento conservador o en pacientes que inician sintomatología cerca del cierre fisario.

La elección entre reparación, reconstrucción o extirpación de las lesiones osteocondrales depende de la estabilidad de la lesión y de la integridad del cartílago subyacente.

Tras el fracaso del tratamiento conservador, se indica artroscopia. Con ella se puede clasificar la lesión según la integridad del cartílago articular subyacente y su estabilidad, distinguiéndose tres tipos: intacta, no intacta pero estable, y no intacta e inestable.

- Lesiones sintomáticas estables, sin solución de continuidad en el cartílago articular: se tratan con perforaciones (broca o aguja de Kirschner de 2 mm) en el hueso subcondral para estimular la vascularización. Tiempo medio de consolidación: 4 meses. Mejor respuesta en pacientes jóvenes. No hay evidencia definitiva de eficacia; puede ser razonable mantener movilidad articular y limitar carga parcialmente como alternativa.

- Lesiones con signos de inestabilidad sin desplazamiento: se intenta fijación al hueso subyacente con clavo de Smillie, agujas de Kirschner, tornillos canulados o de Herbert. Algunos dispositivos requieren cirugía posterior para extracción, aunque existen materiales biodegradables que no lo requieren.

- Lesiones inestables y desprendidas:

- Si el fragmento es viable y congruente: curetaje del lecho óseo, reducción y fijación, vía artroscópica o abierta.

- Si no se puede reparar:

- Microfracturas o perforaciones: estimulación del lecho subcondral sangrante.

- Mosaicoplastia: autotrasplante de cilindros osteocondrales desde zonas de poca carga. Técnica prometedora, pero sin evidencia definitiva, especialmente en niños. Se han observado recubrimientos hialinos espontáneos tras simple refrescamiento del lecho.

- Aloinjerto osteocondral: injerto de tejido entre individuos de la misma especie con distinto genotipo.

- Regeneración con condrocitos autólogos: se toma una biopsia mediante artroscopia, se cultivan condrocitos en laboratorio, y tras 3–4 semanas se implantan en el defecto.

Conclusión

La osteocondritis disecante de la rodilla es una entidad compleja cuya etiopatogenia no está completamente esclarecida, involucrando posibles factores vasculares, traumáticos y constitucionales. Aunque se han propuesto diversas clasificaciones en función de la edad, la localización, la estabilidad de la lesión y la integridad del cartílago, el abordaje diagnóstico y terapéutico debe ser individualizado, basándose en una evaluación clínica rigurosa complementada con pruebas de imagen y, en muchos casos, con artroscopia.

El tratamiento conservador sigue siendo la primera opción en pacientes jóvenes con lesiones estables y cartílago intacto, mostrando tasas de éxito aceptables. Sin embargo, la persistencia de síntomas o la evidencia de inestabilidad condral obliga a plantear estrategias quirúrgicas que van desde la fijación in situ hasta técnicas de reparación biológica más avanzadas como la mosaicoplastia o el trasplante de condrocitos.

La identificación precoz y el manejo adecuado de esta patología resultan fundamentales para evitar la progresión hacia la artrosis secundaria y preservar la función articular a largo plazo, especialmente en pacientes jóvenes y activos.