Atrapamiento del cubital en codo

La neuropatía cubital en el canal epitrócleo-olecraneano del codo es una entidad bastante frecuente; es el segundo cuadro compresivo más frecuente, aunque mucho menos que el STC. Sin embargo, el déficit motor que produce es más invalidante que su predecesor, por cuanto afecta a los músculos intrínsecos de la mano.

Anatomía

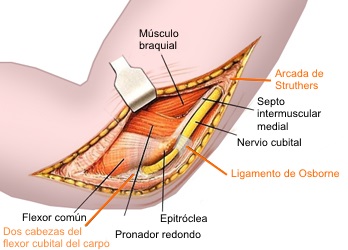

El nervio cubital, que es un nervio motor y sensitivo, se forma a partir del fascículo medial del plexo braquial, que se origina a partir de raíces nerviosas C8 y T1. Discurre por la parte posterior del brazo para atravesar finalmente el epicóndilo, de posterior a medial, a través de una zona conocida como el túnel cubital.

El túnel cubital se extiende desde el epicóndilo medial del húmero o epitroclea al olécranon del cúbito. El nervio corre superficial al ligamento colateral cubital y profundo a la unión aponeurótica del músculo cubital anterior, también conocida como ligamento de Osborne.

El túnel está situado en la cara posterior de la epitróclea, delimitado en sentido anteromedial por el surco epitroclear, lateralmente por la cara medial del olécranon y posteriormente por una vaina fibrosa transversa dispuesta desde la epitróclea al olécranon. En esta localización el nervio es muy superficial.

El cubital puede ser comprimido también proximalmente en la arcada de Struthers, banda fascial tendida desde el vasto medial al septo intermuscular.

Etiología

Aunque en la mayoría de los casos la causa es desconocida (idiopática), en ocasiones ciertas fracturas o luxaciones del codo son responsables del cuadro clínico. Con menor frecuencia, el nervio puede estar comprimido por tumores (gangliones) o procesos seudotumorales (tofos) en la vecindad del canal.

El síndrome del túnel cubital es la segunda neuropatía por atrapamiento de las extremidades superiores más frecuente y es la neuropatía del nervio cubital más común.

Los factores de riesgo incluyen:

- Lesiones en la cabeza con contracturas en flexión de las extremidades superiores

- Edad mayor de 40 años

- Lanzadores por encima de la cabeza

- Trabajo con flexión prolongada del codo (ej. usar teléfono)

- Apoyar los codos sobre superficies duras

Presentación Clínica

El atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo (síndrome del túnel cubital o neuropatía ulnar) es la segunda neuropatía por compresión más común después del síndrome del túnel carpiano. Se produce por compresión del nervio cubital en el canal epitrocleo-olecraniano (surco del nervio cubital).

Síntomas Subjetivos

Sensitivos

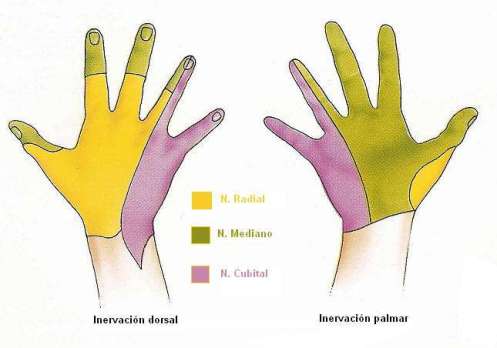

- Parestesias (hormigueo) y entumecimiento en el dedo meñique y mitad cubital del anular.

- Dolor sordo o punzante en la cara interna del codo, que puede irradiar al antebrazo o mano.

- Síntomas nocturnos: Agravamiento al dormir con el codo flexionado.

Motores

- Debilidad en la fuerza de agarre y pinza (ej.: dificultad para abrir frascos).

- Torpeza manipulativa (ej.: dejar caer objetos).

- Pérdida de destreza en movimientos finos (escribir, tocar instrumentos).

Signos Clínicos Objetivos

A. Signos sensitivos

- Hipoestesia o anestesia en territorio cubital (meñique + borde cubital del anular y mano, tanto dorso como palma).

- Signo de Tinel positivo: Percutir el nervio en el surco epitrocleo-olecraniano reproduce parestesias.

B. Signos motores

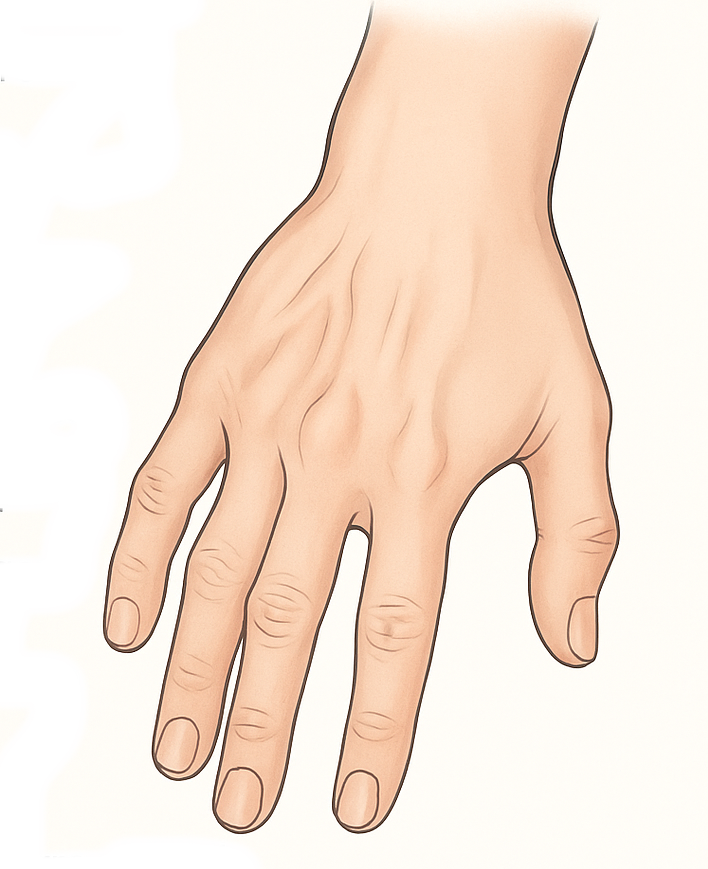

- Atrofia muscular (en casos crónicos):

- Hueco interóseo dorsal (hundimiento entre metacarpianos).

- Aplanamiento de la eminencia hipotenar (músculos del meñique).

- "Mano en garra cubital": Hiperextensión de MCF + flexión de IF de 4°-5° dedo.

- Debilidad específica:

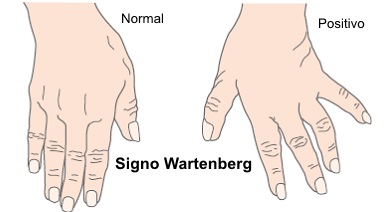

- Signo de Wartenberg: Abducción del meñique al extender los dedos por debilidad del tercer interóseo palmar.

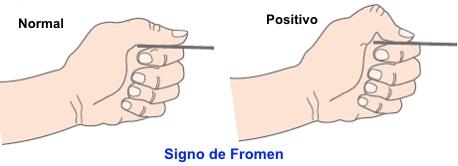

- Signo de Froment: Flexión compensatoria del pulgar al sujetar papel (por debilidad del aductor pollicis).

- Debilidad del flexor carpi ulnaris (incapacidad para desviar cubitalmente la muñeca contra resistencia).

- Debilidad del flexor digitorum profundus del 4°-5° dedo.

Exploración Física

1. Pruebas de provocación

- Prueba de flexión del codo: Codo flexionado al máximo + muñeca extendida durante 1 minuto. Positivo si reproduce parestesias.

- Prueba de compresión de Osborne: Presión directa sobre el nervio en el surco epitrocleo-olecraniano (codo en flexión leve). Positiva si aparecen parestesias en menos de 60 segundos.

2. Evaluación motora

- Flexor carpi ulnaris: Desviación cubital contra resistencia (palpar tendón proximal a pisiforme).

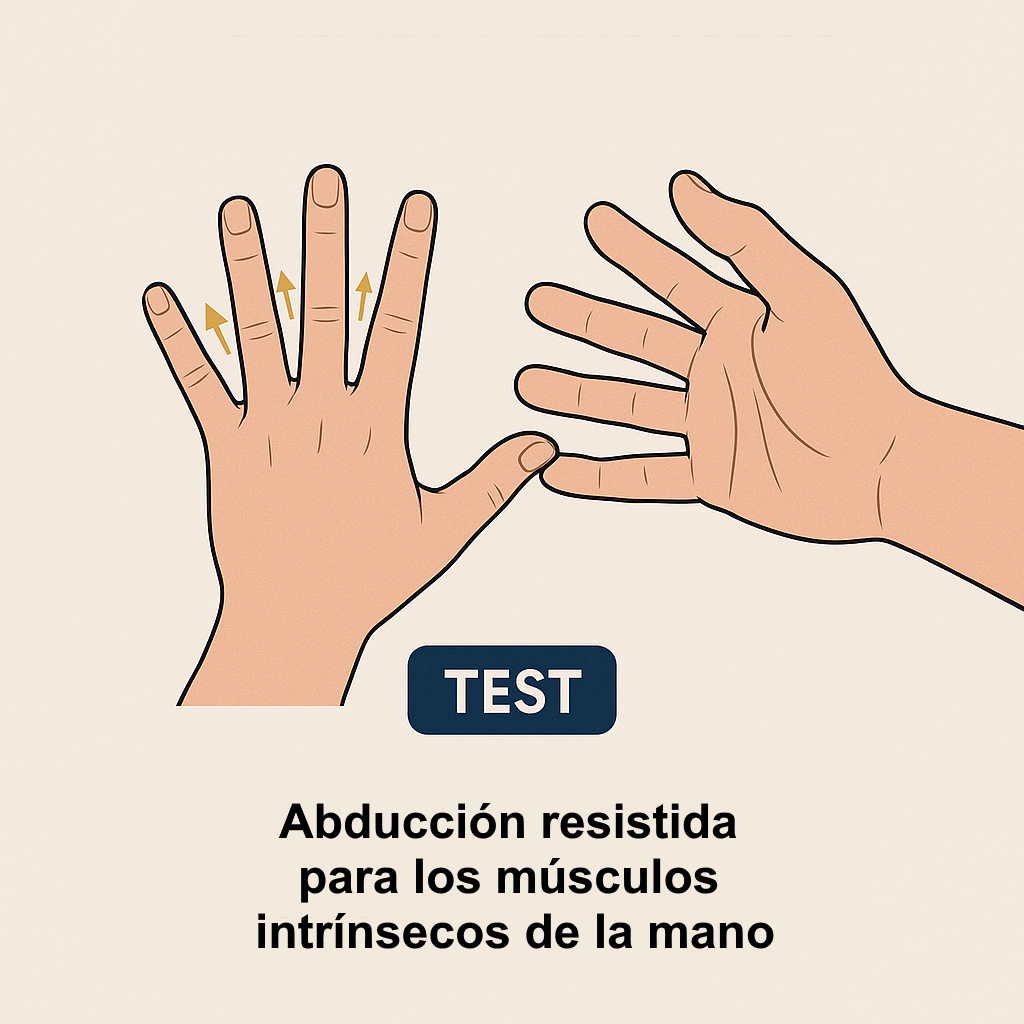

- Interóseos dorsales: Separar dedos contra resistencia ("abanico").

- Test de Card: Sujetar tarjeta entre dedos extendidos; debilidad si se desliza.

3. Evaluación sensitiva

- Discriminación de dos puntos alterada en meñique/anular.

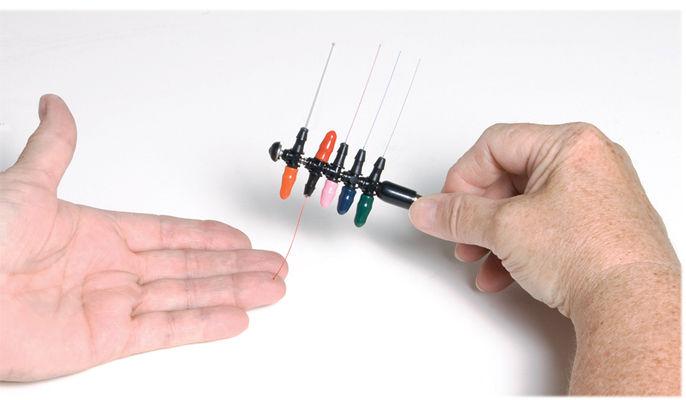

- Monofilamentos de Semmes-Weinstein para cuantificar hipoestesia.

4. Inspección y palpación

- Valgo del codo (cubitus valgus).

- Masas o quistes en el canal cubital.

- Subluxación del nervio (el nervio "salta" sobre el olécranon al flexionar).

- Movilidad articular limitada o dolorosa (crepitación por artrosis).

Diagnóstico Diferencial

| Condición | Claves distintivas |

|---|---|

| Compresión en muñeca (canal de Guyon) | No afecta flexor carpi ulnaris |

| Radiculopatía C8-T1 | Dolor cervical, debilidad proximal |

| Síndrome del desfiladero torácico | Síntomas al elevar el brazo, posible edema |

Estudios Complementarios

- Electromiografía (EMG): Disminución de la velocidad de conducción a través del codo (<50 m/s) y aumento de latencia distal.

- Ecografía nerviosa: Engrosamiento del nervio cubital (>3.5 mm²), subluxación dinámica.

- Radiografía/RMN de codo: Para detectar osteofitos, artritis o fracturas que comprometan el canal cubital.

Tratamiento

Generalmente se requiere descompresión quirúrgica del nervio cubital, ya que el tratamiento conservador rara vez resuelve casos con afectación motora.

Indicaciones quirúrgicas: debilidad moderada sin respuesta al tratamiento conservador tras 3 meses y una velocidad de conducción < 50 m/s.

Técnicas quirúrgicas:

- Descompresión simple: liberación del ligamento de Osborne mediante incisión longitudinal, puede acompañarse de epicondilectomía medial.

- Epicondilectomía medial: incisión paralela al nervio, se escinde parcialmente el epicóndilo exponiendo el nervio.

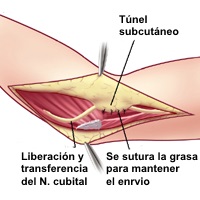

- Transposición anterior: traslado del nervio a la cara anterior del brazo. Tipos:

- Subcutánea

- Intermuscular

- Submuscular

La elección entre descompresión simple y transposición depende de paciente y cirujano. No hay diferencias significativas en resultados, aunque la transposición puede ser preferida para compresión dinámica.

Terapia física (mejor evidencia actual)

El tratamiento conservador tiene una tasa de éxito del 90% en etapas tempranas, con resolución de síntomas en 2–3 meses.

Intervenciones: férula de codo a 45° en rotación neutra, cambio de actividad, fisioterapia, AINEs, coderas blandas, movilizaciones articulares, deslizamientos neurales, masaje, ejercicio y educación al paciente.

Aunque la evidencia es fuerte para férula, modificación de actividad y educación, las técnicas manuales muestran efectos positivos incluso con evidencia de bajo nivel.

En el postoperatorio, el abordaje debe ser similar al conservador, adaptando el tratamiento a la técnica quirúrgica realizada y manteniendo comunicación estrecha con el cirujano.

Conclusiones

La neuropatía cubital por atrapamiento a nivel del codo representa una entidad neuropática de alta prevalencia, especialmente en su localización epitrocleo-olecraniana, donde el nervio se encuentra anatómica y biomecánicamente vulnerable. Su afectación compromete fibras motoras y sensitivas, con especial repercusión sobre la funcionalidad intrínseca de la mano.

El diagnóstico se fundamenta en la integración de la sintomatología clínica, signos neurológicos focales y estudios electrodiagnósticos, los cuales permiten localizar y cuantificar la disfunción axonal y/o desmielinizante. El empleo complementario de ecografía de alta resolución y pruebas de provocación dinámicas mejora la sensibilidad diagnóstica en fases iniciales o en presentaciones atípicas.

El abordaje terapéutico debe establecerse en función de la severidad clínica, cronicidad del cuadro y hallazgos neurofisiológicos. Las opciones conservadoras presentan elevada tasa de resolución sintomática en estadios leves, mientras que la cirugía —ya sea mediante descompresión simple o transposición anterior del nervio— está indicada ante signos de denervación, compromiso funcional progresivo o fallo del tratamiento conservador.

La recuperación neurológica postoperatoria es variable y dependiente del grado de daño axonal previo, del tiempo de evolución y de la intervención rehabilitadora precoz. El pronóstico funcional mejora significativamente con una intervención multidisciplinar que combine criterios quirúrgicos precisos con una pauta fisioterápica estructurada y seguimiento clínico prolongado.