Epicondilitis - Epicondilalgia

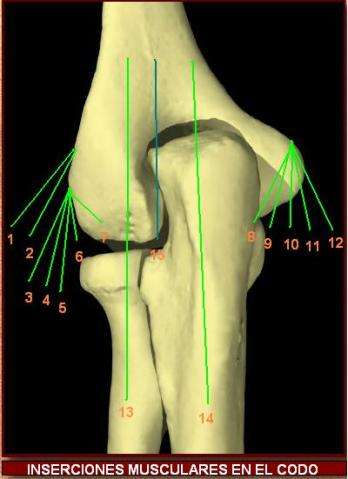

Inserciones musculares

|

EPICÓNDILO (2–7)

EPITRÓCLEA (8–11)

GRUPO MEDIO ANT. Y POST.

|

Frecuencia

La epicondilitis representa la afección más frecuente en el codo. Se piensa que la incidencia es del 1-3 por 100 en la población general.

La afección se presenta en sujetos de ambos sexos, pero especialmente en los varones, especialmente entre los 30-40 años, y en raras ocasiones antes de los 20 años.

Etiopatogenia

El uso excesivo de los músculos y los tendones del antebrazo constituye la causa más frecuente de la epicondilitis. Algunas actividades, tanto deportivas como laborales, pueden acelerar el proceso. Sin embargo, es frecuente observarla en pacientes que, después de un determinado esfuerzo que no realizan habitualmente (p. ej. llevar un peso en la mano durante un período de tiempo prolongado), inician el cuadro sintomático.

Muy raramente aparecen después de una contusión directa, una caída sobre el codo, un gesto violento con estiramiento y torsión del miembro superior. Más frecuentemente se trata de microtraumatismos, de sobrecarga de los músculos epicondíleos (especialmente el segundo radial).

Además de en el tenis se da en otros deportes, especialmente deportes de velocidad y lanzamiento. Se observa generalmente después de un cambio del material o un defecto de la técnica. Numerosas profesiones también se ven afectadas por este padecimiento.

Si bien la causa exacta se desconoce, existe un consenso generalizado en admitir la teoría de la degeneración tendinosa (tendinosis) del segundo radial (extensor carpi radialis brevis). Otras teorías incluyen la compresión del nervio radial y/o la presencia de lesiones intraarticulares y/u óseas.

Se pueden diferenciar dos tipos de epicondialgias:

Epicondialgias primarias

Con origen en el codo:

- Tendinitis de los músculos epicondíleos

- Periostitis de inserción

- Artropatía radio-humero-cubital

- Sinovitis

- Afectación del ligamento anular

- Lesión de menisco radio-humeral

- Condromalacia y artrosis radio-humeral

- Disfunción radio-humeral

- Espasmo muscular funcional

- Epicondilitis inflamatoria pura del joven

- Osteocondrosis primitiva (enfermedad de Panner)

Epicondialgias secundarias

La patología provocante del dolor no se encuentra a nivel del codo:

- Epicondilalgia cervical (radiculopatía C5-C6)

- Neuropatía por atrapamiento del nervio interóseo posterior (arcada de Frohse)

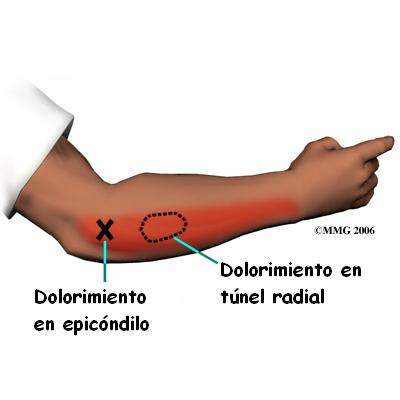

- Síndrome del túnel radial

- Epicondilalgia asociada a síndrome del túnel carpiano

Sintomatología

Generalmente, el paciente es un varón adulto entre los 30 y 50 años, las más de las veces con más de 30 años.

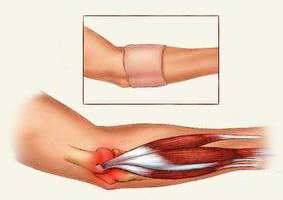

El síntoma princeps y en la mayoría de los casos el único síntoma es el dolor localizado en el epicóndilo; extendiéndose en ocasiones al olécranon, cabeza del radio y musculatura epicondílea, tercio superior del antebrazo y más raramente al 2.º y 3.º dedo. La intensidad del dolor es variable, frecuentemente bastante fuerte.

El dolor se exacerba por la extensión de la muñeca y dedos. El comienzo no suele ser violento sino lento y progresivo y aparece como consecuencia de ciertos movimientos deportivos, profesionales o usuales y aumenta con el ritmo de estos movimientos.

La repercusión funcional varía con la intensidad del dolor y el nivel de actividad deportiva. Progresivamente aparece dolor en reposo con paresia antiálgica por inhibición refleja y signos de rigidez matinal, a veces con parestesias en el territorio del radial.

En caso de tendinitis de inserción de los epicondíleos se puede observar un edema discreto en la región y una tumoración anormal en el epicóndilo.

La palpación provoca un dolor vivo en la parte anteroinferior del epicóndilo. La flexión pasiva del codo es normal y la extensión pasiva forzada en supinación es generalmente dolorosa.

Fases cronológicas de la epicondilitis

- Afectación músculo-tendinosa: contractura dolorosa de los músculos epicondíleos, que aparece en los movimientos de extensión-supinación o extensión-pronación.

- Tenoperiostitis: dolor en la inserción epicondílea, se exacerba con la hiperextensión del codo y extensión de muñeca.

- Afectación osteo-articular: inflamación subyacente que puede comprimir la cabeza radial; aparecen lesiones del ligamento anular y de la cabeza radial. Impotencia funcional muy acusada.

Diagnóstico

El diagnóstico de la epicondilitis es esencialmente clínico. El paciente acude al médico tras un período con dolor en la cara externa del codo, localizado por delante del epicóndilo, y se exacerba mediante maniobras específicas.

-

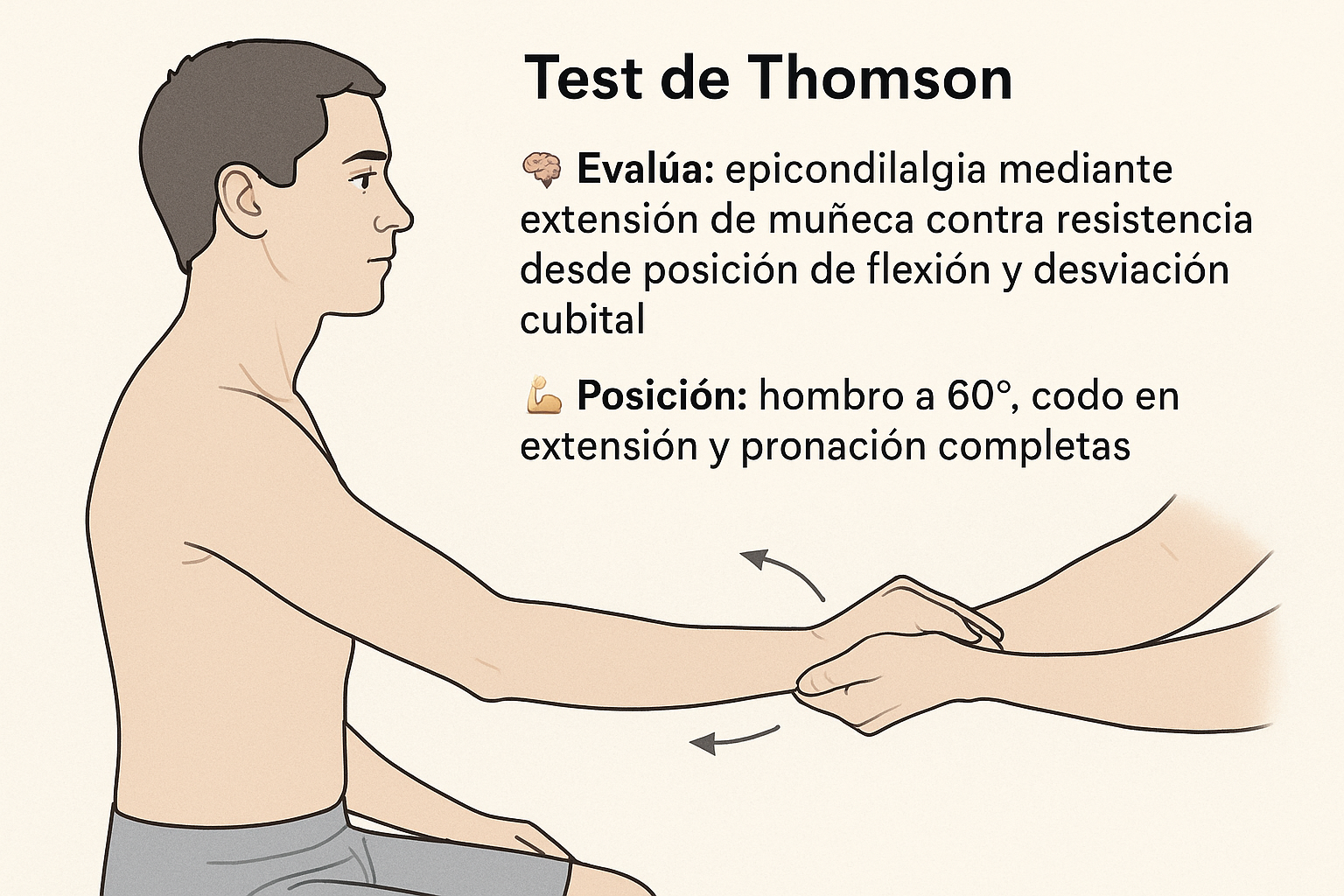

Test de Thomson: extensión de la muñeca contra resistencia desde posición de flexión y desviación cubital; hombro en 60° de flexión, codo en extensión y pronación completas.

-

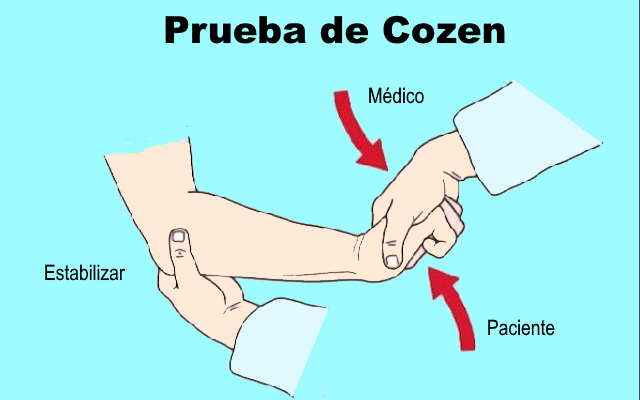

Test de Cozen: extensión de muñeca contra resistencia con el codo en flexión de 90°. Evalúa el extensor radial corto del carpo.

-

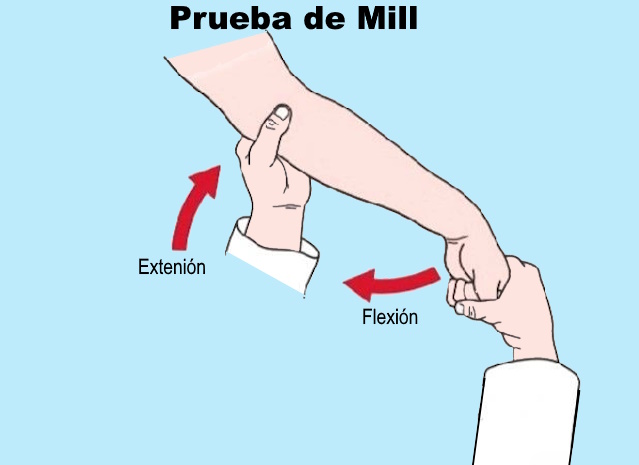

Test de Mill: el examinador palpa el epicóndilo mientras el paciente flexiona pasivamente la muñeca y prona el antebrazo. Evalúa el extensor radial corto del carpo en máxima tensión.

-

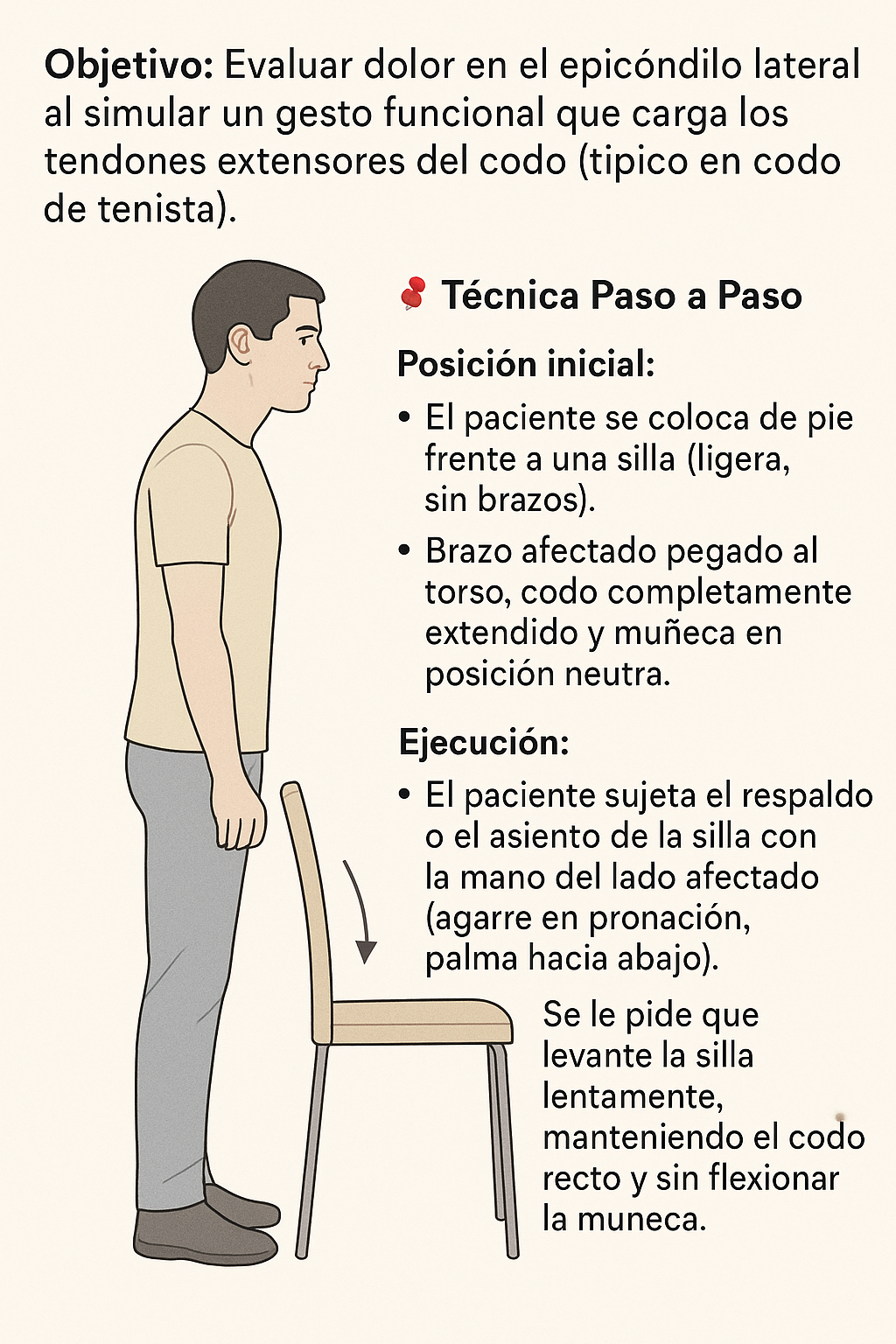

Chair test (prueba de la silla): levantar lateralmente una silla con el codo en extensión y el brazo adosado al cuerpo. La aparición de dolor en el epicóndilo indica positividad.

Comparativa de los tests clínicos

- Test de Thomson

- 🧠 Evalúa: epicondilalgia mediante extensión de muñeca contra resistencia desde posición de flexión y desviación cubital.

- 💪 Posición: hombro a 60°, codo en extensión y pronación completas.

- 🎯 Provoca dolor en el epicóndilo si hay epicondilitis.

- Test de Cozen

- 🧠 Evalúa: la implicación del extensor radial corto del carpo.

- 💪 Posición: codo en flexión de 90°, extensión de muñeca contra resistencia.

- 🎯 Dolor en la cara lateral del codo indica positividad.

- Test de Mill

- 🧠 Evalúa: tensión máxima del extensor radial corto del carpo mediante flexión pasiva de muñeca y pronación.

- 💪 Posición: codo extendido, muñeca flexionada y antebrazo en pronación.

- 🎯 Dolor a la palpación del epicóndilo durante el movimiento confirma epicondilitis.

- Chair Test (Prueba de la silla)

- 🧠 Evalúa: función global del compartimento extensor.

- 💪 Requiere levantar una silla con el brazo adosado al cuerpo y codo extendido.

- 🎯 Dolor en el epicóndilo al levantar indica epicondilitis.

Hallazgos radiológicos (oblicua 45°)

El estudio radiográfico suele ser negativo, aunque se realiza para descartar causas osteoarticulares. La ecografía, gammagrafía ósea y resonancia magnética son pruebas complementarias, pero su utilidad diagnóstica en la epicondilitis es limitada.

- Calcificaciones estriadas, en cinta o racimo en el epicóndilo

- Erosión y fragmentación del epicóndilo y cóndilo humerales

- Espolones óseos en apófisis coronoides del cúbito

- Hipertrofia del húmero

- Deformidad de la cara interna de la tróclea humeral

Electromiograma

El electromiograma ayuda a excluir síndrome de compresión radial o túnel carpiano. Puede detectar signos de denervación en músculos epicondíleos, sobre todo en casos crónicos.

Anatomía patológica

Las lesiones más caracterizadas del codo de tenis son:

- Desgarros micro y macroscópicos, superficiales y profundos en el origen tendinoso del 2.º radial en el periostio del epicóndilo.

- Fracturas por micro-avulsión, infiltrados, zonas de calcificación fina, tejido cicatrizal con degeneración quística.

- Desgarros en tendón de extensor común de los dedos.

Diagnóstico diferencial

Es generalmente sencillo. Se eliminan por la clínica y la radiología y los exámenes de laboratorio: las artropatías infecciosas, reumáticas, metabólicas, artrósicas, y la osteocondromatosis, las afecciones óseas del codo (osteocondritis disecante, osteítis, tumores, enfermedad de Paget); por último el calambre de los escribientes, contractura muscular posteroexterna del antebrazo, que se presenta en un contexto especial. Un antecedente traumático neto hace eliminar una fractura del epicóndilo, una fisura o una luxación de la cabeza radial, y un desgarro tendinoso o ligamentario. Un síndrome neurovascular del trayecto toracobraquial puede provocar dolores predominantes en la región epicondílea. Se puede diagnosticar con un examen neurológico y vascular cuidadoso, ayudado si es necesario por Doppler, electromiograma y exploraciones radiovasculares. También los dolores de una neuralgia cervicobraquial pueden predominar en el codo, pero existen formas intrincadas.

- Artropatía radio-humeral-cubital: comienzo más agudo. Sensación de bloqueo o resalte. Evolución por crisis, limitación dolorosa moderada de las amplitudes articulares. Posible empastamiento del codo.

- Osteocondromatosis sinovial: frecuente en el codo (22-35%). Predomina en varones, asociada a traumatismos. Puede causar compresión del nervio cubital, bloqueos y limitación en flexión. Diagnóstico por radiología o artroscopia.

- Neuropatías por atrapamiento:

- Nervio interóseo posterior (síndrome de la arcada de Frohse): comprensión entre la fascia del braquial anterior y el supinador largo, o en la arcada de Frohse entre las cabezas del supinador corto. Dolor sordo, nocturno, localizado en borde radial del antebrazo. Signo diagnóstico: debilidad y dolor al extender el 3.º dedo contra resistencia con el codo extendido.

- Rama sensitiva del músculo cutáneo: comprimida al atravesar la aponeurosis braquial. Parestesias del borde radial del antebrazo. Limitación dolorosa en extensión en pronación; extensión en supinación completa e indolora.

- Síndrome del túnel carpiano: epicondilalgia como manifestación de extensión proximal del dolor.

- Epicondilalgia de origen cervical: síndrome célulo-tenomialgico por irritación de la raíz C6 o C7. Sensibilidad en articular posterior C5-C6, pinzado-rodado positivo, cordones indurados miálgicos. Puede existir sin signos radiológicos.

- Epicondilalgia del adolescente:

- Epicondilitis inflamatoria pura: edema local con enrojecimiento, crepitación en palpación, dolor en extensión y varo forzado del codo, y a la palpación de la inserción tendinosa.

- Osteocondritis (Panner): afecta a niños de 4 a 10 años. Dolor y signos articulares. Diagnóstico por radiología.

- Artropatías de codo: artritis inflamatoria o infecciosa, artrosis de codo, artritis postraumática.

Tratamiento

Entre las modalidades de tratamiento conservador destaca por encima de todas la electroterapia (onda corta y ultrasonidos), las ondas de choque y las infiltraciones con corticoides y/o con ozono, entre las quirúrgicas, la desinserción del segundo radial a nivel del epicóndilo y las perforaciones del mismo con una pequeña broca.

Con respecto a las infiltraciones, las cuales constituyen el tratamiento de elección, deberán efectuarse un máximo de 3, espaciadas entre ellas a lo largo de 1 año. En cambio las infiltraciones con ozono no tiene estos inconvenientes, ya que se pueden realizar muchas independientemente del tiempo y de otros tratamientos. En el caso de que con esta medida el paciente continuara con dolor, se propondrá la alternativa quirúrgica, destacando que con la misma existe hasta un 20% de fracasos.

TRATAMIENTO CONSERVADOR

1. Farmacológico

- Antiinflamatorios no esteroideos por vía general. Así mismo podemos utilizar también relajantes musculares.

-

Infiltraciones locales de corticoides: es una de las terapéuticas consideradas por la mayoría de los autores como de elección.

- En las tendinitis se hacen en *loco dolenti* y, guardando las elementales medidas de asepsia, se infiltra una mezcla de anestésico local y corticoide.

- Generalmente basta con una inyección, pero en ocasiones hay que repetir una o dos veces más.

- Hay que evitar despegar el periostio.

- Microlesiones con la aguja en la zona dolorosa. El proceso de reparación hace que se cure la epicondilitis.

![]()

Más del 50% de los pacientes son curados, a pesar de presentar una o dos recidivas.

Con las infiltraciones se consigue un diagnóstico más definitivo de tendinitis; si el paciente no obtiene remisión de la clínica después de dos o tres infiltraciones, habrá que revisar el diagnóstico.

2. Terapia física

-

REPOSO: relativo o completo según el caso.

- La parada de la actividad deportiva o laboral es un elemento terapéutico esencial que implica, para ser realmente eficaz, la supresión paralela de los gestos nocivos de carácter profesional o doméstico.

- En muchas ocasiones, especialmente en aquellos casos rebeldes o muy dolorosos, está indicada la inmovilización por medio de una férula de escayola:

- Se deben inmovilizar codo a 90°, muñeca en dorsiflexión y metacarpo-falángicas en ligera flexión, durante 2-3 semanas.

- También se puede utilizar férulas de plástico termolábil, limitando movimientos y presiones.

-

ORTESIS: aparte de las ortesis de inmovilización anteriores, existen dispositivos ortésicos muy eficaces en el tratamiento de la epicondilitis:

- Ortesis en forma de brazalete con función de contrafuerza, que se coloca a nivel inferior a la cabeza del radio (aproximadamente a tres centímetros del epicóndilo).

- Este dispositivo actúa aliviando la sobrecarga en las inserciones de los músculos epicondíleos, realizando función de inserción accesoria.

- También son útiles los manguitos de neopreno, con función fundamentalmente térmica.

- Ultrasonidos

- Láser

- Onda corta

- Corrientes de baja y media frecuencia

- Corrientes interferenciales

- TENS

- Ondas de choque

3. Terapia manual

Masoterapia

La masoterapia es el uso terapéutico de distintas técnicas de masaje manual para aliviar el dolor, reducir la tensión muscular y favorecer la recuperación funcional.

Dos tipos de técnica de masaje pueden emplearse en el tratamiento de la epicondilitis:

- 🌀 Masaje transversal profundo de Cyriax, como medio terapéutico principal en fases agudas y subagudas.

- 💆 Masaje decontracturante en la masa muscular de los epicondíleos, con carácter coadyuvante y preparador para la reeducación funcional.

El masaje decontracturante busca reducir el tono muscular excesivo en los extensores del antebrazo, aliviar puntos gatillo y mejorar el flujo local. Se realiza con maniobras suaves pero profundas, en dirección de las fibras musculares. Su aplicación previa a los ejercicios terapéuticos puede facilitar la movilidad y reducir molestias, por lo que suele emplearse como complemento al tratamiento principal.

Masaje transversal profundo (MTP)

Desarrollado por Cyriax, constituye una técnica terapéutica de elección en formas agudas y subagudas de la epicondilitis. Su eficacia se basa en:

- La disgregación de adherencias y tejido cicatricial doloroso.

- La inhibición del proceso inflamatorio perpetuado localmente.

🔧 Técnica

- Localizar el punto exacto de la lesión.

- El movimiento debe realizarse con los dedos y la piel como una unidad para evitar irritaciones.

- No se utilizan cremas, geles, pomadas ni hielo, ya que pueden alterar la percepción de la zona lesionada.

- La fricción se aplica transversal a las fibras, no longitudinal.

- La presión ha de ser firme pero no excesiva, lo suficientemente profunda como para alcanzar la lesión.

- El paciente debe adoptar una postura que permita relajar o tensionar la zona tratada según la estructura afectada:

- 🔹 Músculos: mantener en relajación.

- 🔹 Tendones con vaina: mantener tensos para facilitar el deslizamiento.

- En la epicondilitis, se actúa sobre las inserciones del segundo radial y del extensor común de los dedos, con fricciones profundas y perpendiculares a las fibras.

📅 Frecuencia recomendada por Cyriax

- 2 sesiones por semana

- Duración aproximada de 20 minutos

- Mínimo de 6 sesiones

Ejercicios y técnicas complementarias

Técnicas manipulativas

Estas técnicas se aplican tanto a nivel del codo como a nivel cervical, pero están solo indicadas en casos de epicondilalgias de origen cervical, o cuando se sospecha una participación cervical más o menos importante. Pueden incluir movilizaciones articulares, estiramientos específicos o ajustes suaves realizados por fisioterapeutas especializados.

Reeducación muscular

El objetivo de los ejercicios propuestos es mejorar la flexibilidad, la potencia y la resistencia de la musculatura afectada. Se busca restaurar el equilibrio funcional del miembro superior y prevenir recaídas. Ver más abajo los ejercicios de rehabilitación específicos para la epicondilitis.

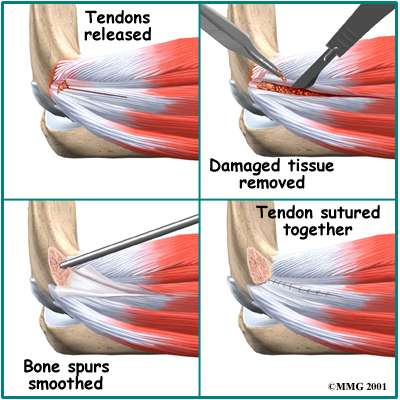

3. Cirugía

Sólo indicada en casos resistentes a un tratamiento conservador bien orientado durante 6 meses, en casos crónicos y recidivantes a las medidas profilácticas y terapéuticas.

INDICACIONES/CONTRAINDICACIONES

El dolor es la principal indicación para la cirugía de la epicondilitis medial o lateral. Existen tres hechos que deben ser considerados: el dolor es de una intensidad suficiente como para limitar la función, interfiere con el trabajo o la actividad diaria y la localización es clara, en el epicóndilo lateral o medial.

Debe haberse intentado un periodo suficiente de tratamiento ortopédico. Éste incluye una modificación en la actividad durante al menos seis meses, cinchas del antebrazo, fármacos antiinflamatorios y un programa de rehabilitación de calidad. El fracaso de infiltraciones con cortisona no debe considerarse como una indicación absoluta para ofertar la intervención quirúrgica. A menudo, si se han utilizado las infiltraciones y el paciente no ha mejorado o no se ha beneficiado de ellas, entonces el paciente es candidato a tratamiento quirúrgico.

Las contraindicaciones para el tratamiento quirúrgico incluyen un tratamiento ortopédico inadecuado y pacientes que hayan demostrado una falta de cumplimiento de las recomendaciones, particularmente las referentes a la modificación de la actividad diaria. Los pacientes en baja laboral remunerada deben ser revisados en numerosas ocasiones para asegurar que las indicaciones citadas han sido cumplidas.

Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la epicondilitis, derivadas, tal vez de la falta de conocimiento sobre etiología y patogenia, así como los numerosos factores que condicionan su aparición.

Estos procederes quirúrgicos podemos englobarlos en 3 grupos:

- Escisión de la lesión a nivel de la inserción tendinosa.

- Denervación del epicóndilo: Sección de ramos sensitivos destinados al epicóndilo y descompresión del nervio radial.

- Relajación de la inserción tendinosa. Alargamiento mediante Z-plastia del tendón del 2° radial permitiendo alargamiento de 2 cm.

Casi todas las técnicas descritas dan aproximadamente un 75% de buenos resultados.

Las indicaciones terapéuticas relacionadas al momento evolutivo del cuadro pueden verse sistemáticamente en la tabla siguiente.

Tratamiento indicado en relación al período evolutivo |

||

|---|---|---|

| Fase | Tratamiento | Medidas complementarias |

Fase inicial. |

|

|

Fase de estado. |

|

|

En ocasiones afectación osteo-articular. |

|

|

Ejercicios para la Rehabilitación de la Epicondilitis Lateral del Codo

🟢 Fase 1: Fase Aguda – Reducir dolor e inflamación

- Reposo relativo: Evita cargar peso o realizar movimientos repetitivos con el brazo afectado. Descansa el codo en posición neutra y evita actividades que provoquen dolor.

- Crioterapia: Aplica una bolsa de hielo envuelta en un paño sobre el codo durante 15-20 minutos, 3 veces al día. No aplicar hielo directamente sobre la piel.

- Movilización neurodinámica del nervio radial: De pie, con el brazo extendido hacia un lado, realiza movimientos lentos de flexión y extensión de la muñeca. Mantén el hombro en ligera rotación interna. Realiza 10 repeticiones suaves.

🟡 Fase 2: Subaguda – Iniciar movilidad y fortalecimiento isométrico

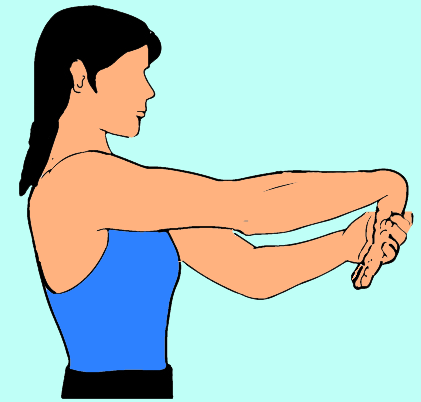

- Estiramiento de extensores de muñeca: Con el brazo extendido hacia delante, flexiona la muñeca hacia abajo con ayuda de la otra mano, manteniendo el estiramiento 30 segundos. Repite 3 veces.

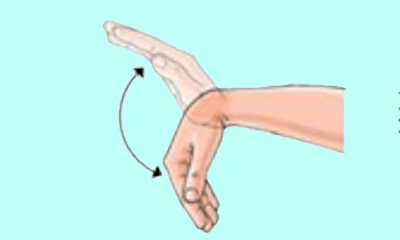

- Estiramiento de pronadores/supinadores: Con el codo a 90°, rota el antebrazo hacia pronación (palma abajo) y supinación (palma arriba), manteniendo cada posición 20 segundos. Repite 3 veces por posición.

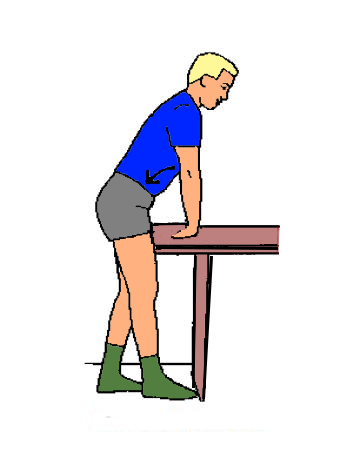

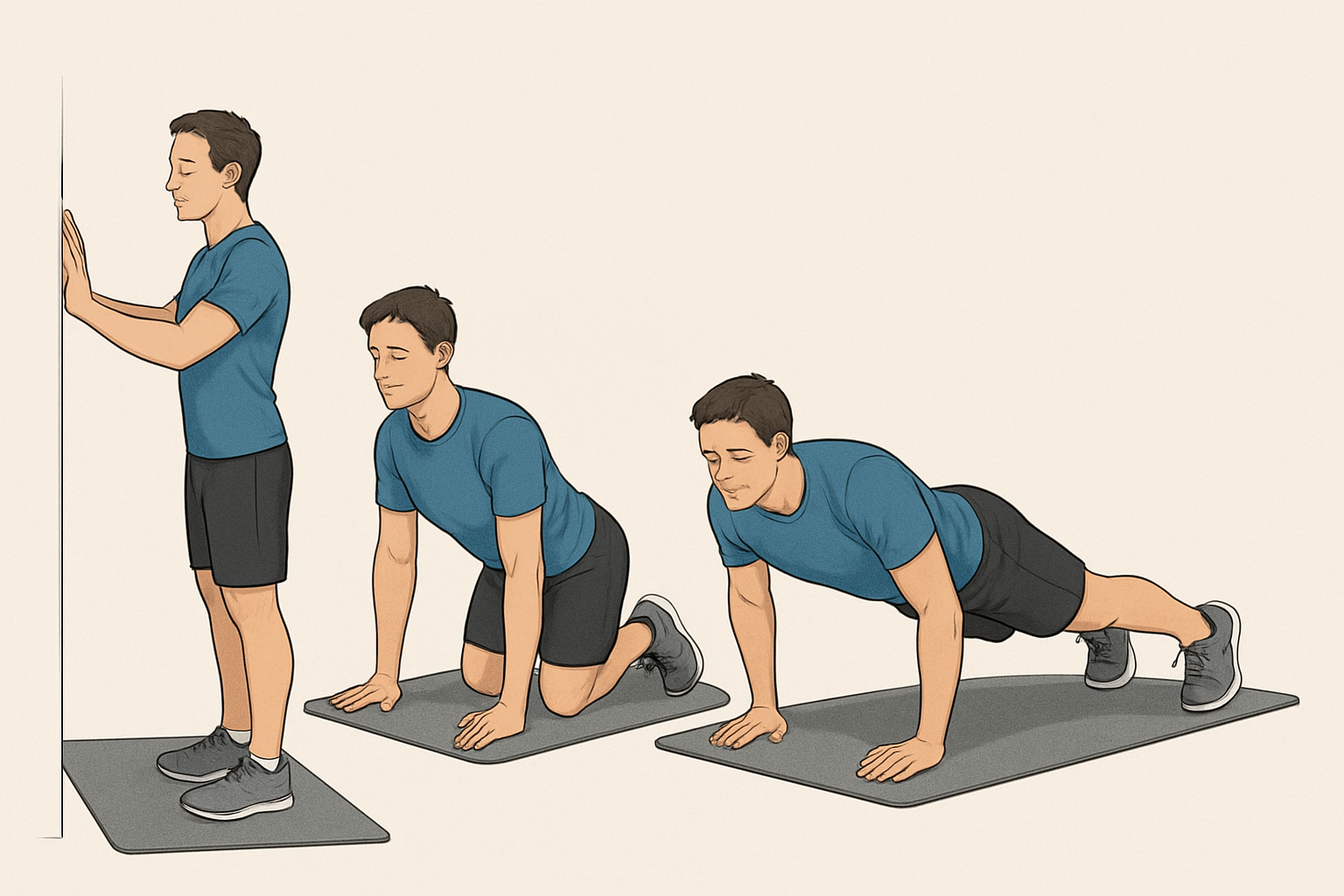

- Contracción isométrica de extensores: Apoya el dorso de la mano contra una pared o mesa y empuja suavemente sin mover la articulación. Mantén 10 segundos. Realiza 10 repeticiones.

🟠 Fase 3: Fortalecimiento activo progresivo

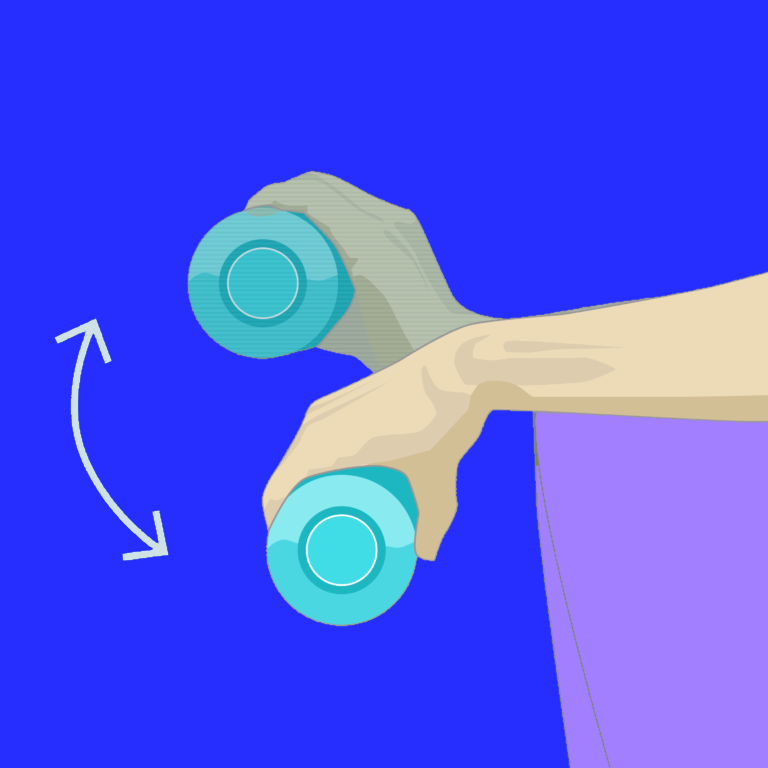

- Extensión de muñeca con peso: Con el codo flexionado, apoye el antebrazo en una mesa con la muñeca en el borde y la palma hacia abajo sujetando una pesa. Baje la muñeca lentamente hasta el máximo y luego vuelva a la posición inicial con la ayuda. 3 series de 10 repeticiones. de la otra mano..

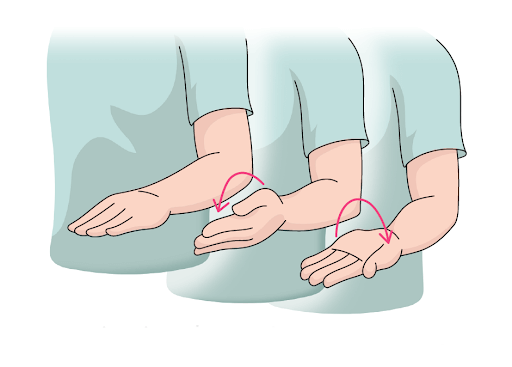

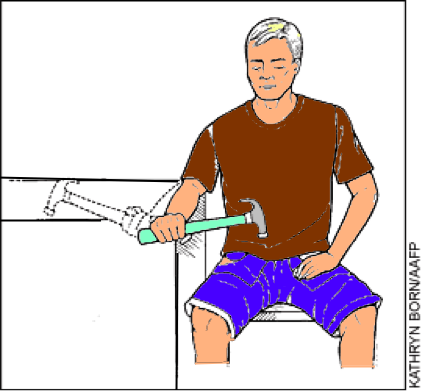

- Supinación y pronación con palo: Sujeta un martillo o palo largo con peso en un extremo y rota lentamente el antebrazo de arriba a abajo. Haz 3 series de 10 rotaciones.

- Ejercicio de toalla: Enrolla una toalla como si exprimieras agua, alternando sentidos. Hazlo durante 1 minuto en cada dirección.

🔵 Fase 4: Reeducación funcional

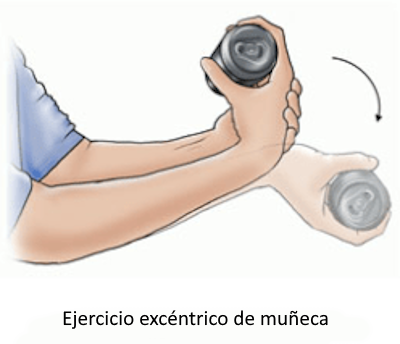

- Ejercicios excéntricos de muñeca: Este ejercicio está especialmente indicado para recuperar la fuerza y control muscular del antebrazo, sobre todo en casos de tendinopatías como la epicondilitis o epitrocleitis.

Para realizarlo correctamente, siéntate en una silla con la espalda recta y apoya el antebrazo afectado sobre una mesa o sobre el muslo, dejando que la muñeca sobresalga del borde, con la palma mirando hacia arriba. Sujeta una mancuerna ligera (de entre 0,5 a 2 kg) con esa mano.

Usa ahora la otra mano (la sana) para ayudarte a subir la muñeca (movimiento de flexión), y luego suelta el peso y baja lentamente la muñeca de forma controlada, sin ayuda. Este descenso lento es lo que se conoce como fase excéntrica, y es fundamental para estimular correctamente la recuperación tendinosa.

Realiza 3 series de 10 repeticiones, descansando unos 30 segundos entre cada serie. El movimiento debe ser lento, sin rebotes ni dolor agudo.

- Apretar pelota blanda: Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la fuerza de prensión y la activación de los músculos intrínsecos de la mano y el antebrazo, fundamentales para funciones como agarrar objetos, escribir, abrir frascos, etc.

Debes utilizar una pelota blanda de goma, espuma o silicona, que pueda deformarse al apretar. Siéntate en una posición cómoda, con el codo flexionado y el antebrazo apoyado o relajado.

Aprieta la pelota con la mayor parte de la mano (no solo con los dedos) con una fuerza moderada —ni débil ni máxima— y mantén la presión durante 5 segundos. Luego relaja lentamente y descansa unos segundos.

Repite el ejercicio 15 veces. Puedes realizarlo varias veces al día, especialmente en momentos de menor dolor. Evita apretar con brusquedad o con un gesto forzado si hay molestias.

- Ejercicios funcionales: En esta etapa de la rehabilitación es importante retomar de forma progresiva aquellas actividades cotidianas que involucran el uso del brazo y la mano, ya que forman parte del proceso de reintegración funcional.

Comienza con gestos simples y sin carga, como girar un pomo de puerta, abrir una botella o un frasco (puedes usar frascos vacíos), o manipular herramientas livianas como destornilladores o pinzas. También puedes practicar actividades como escurrir una esponja o usar cubiertos y utensilios de cocina.

La clave está en realizar los movimientos de manera controlada, sin dolor, prestando atención a la calidad del gesto. Con el tiempo, puedes aumentar la complejidad o el peso de los objetos, pero siempre respetando los límites del cuerpo. Estas tareas no solo fortalecen, sino que ayudan a recuperar la confianza en el uso del brazo afectado.

⚪ Ejercicios complementarios

- Fortalecimiento escapular: Este tipo de ejercicios está enfocado en estabilizar la escápula (omóplato), lo cual es fundamental para un movimiento eficiente del hombro y del brazo en general. Una escápula bien posicionada y controlada mejora la biomecánica del miembro superior, reduciendo la carga excesiva sobre la articulación del codo o la muñeca.

Algunos ejercicios clave incluyen:- Retracción escapular: Siéntate o ponte de pie con la espalda recta. Lleva los omóplatos hacia atrás y hacia el centro, como si quisieras juntarlos, sin elevar los hombros. Mantén 5 segundos y relaja. Repite 10 veces.

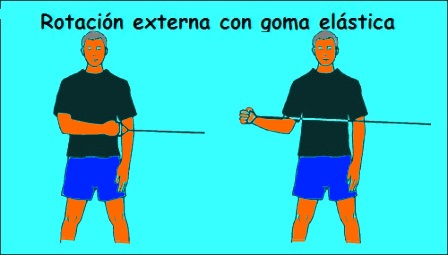

- Rotación externa con banda elástica: Con el codo pegado al cuerpo, rota el antebrazo hacia afuera contra la resistencia de una goma, manteniendo la escápula estable.

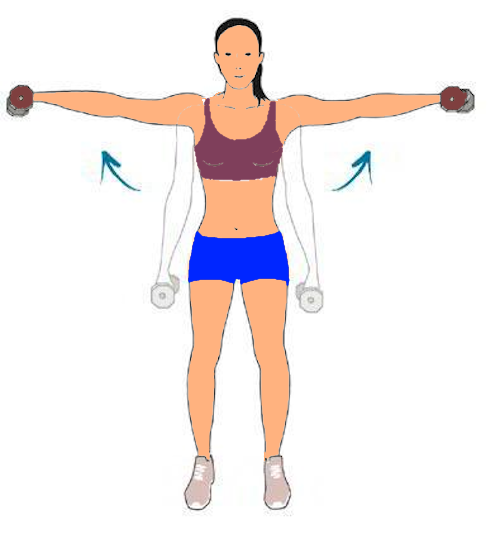

- Elevaciones laterales o frontales con poco peso: Levanta los brazos hacia los lados o hacia el frente sin sobrepasar los 90°, asegurando una activación controlada del hombro.

- Incorporación desde silla con apoyo de brazos: Siéntate en una silla con reposabrazos firmes. Coloca las manos sobre los apoyabrazos y, usando principalmente la fuerza de los brazos, empújate hacia arriba para levantarte. Mantén el control durante la subida y baja lentamente hasta sentarte de nuevo.

Este ejercicio trabaja activamente los músculos extensores del codo y del antebrazo, especialmente relevantes en la recuperación de la epicondilitis.

Realiza 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones, asegurando un movimiento suave, sin dolor ni bloqueo.

- Propiocepción de miembro superior: La propiocepción es la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento de sus articulaciones. Después de una lesión o un periodo de inmovilización, esta capacidad puede verse afectada. Por ello, entrenarla es clave para recuperar el control motor fino, la coordinación y la prevención de recaídas.

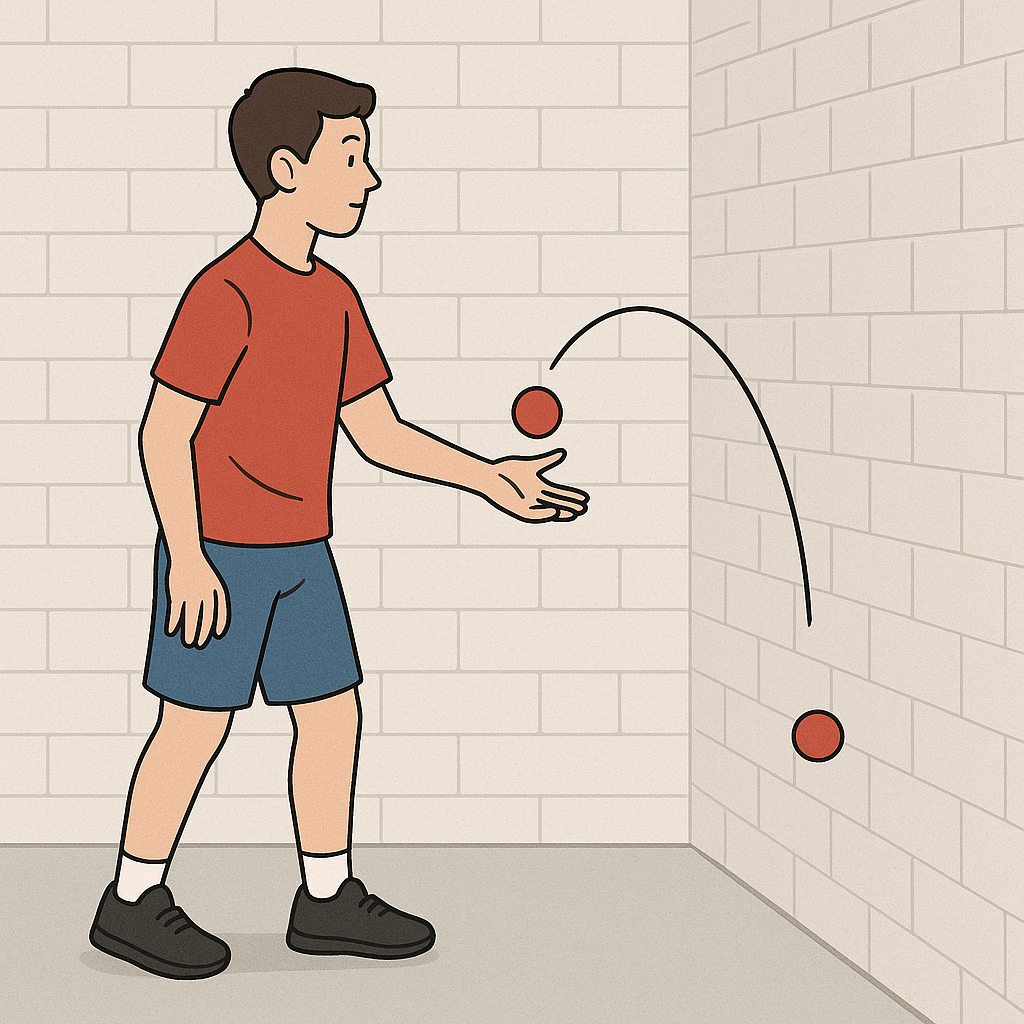

Algunos ejercicios útiles son:- Pelota contra la pared: Lanza una pelota de goma contra la pared y atrápala con la misma mano o con la contraria. Puedes variar la altura, la velocidad o la distancia para aumentar la dificultad.

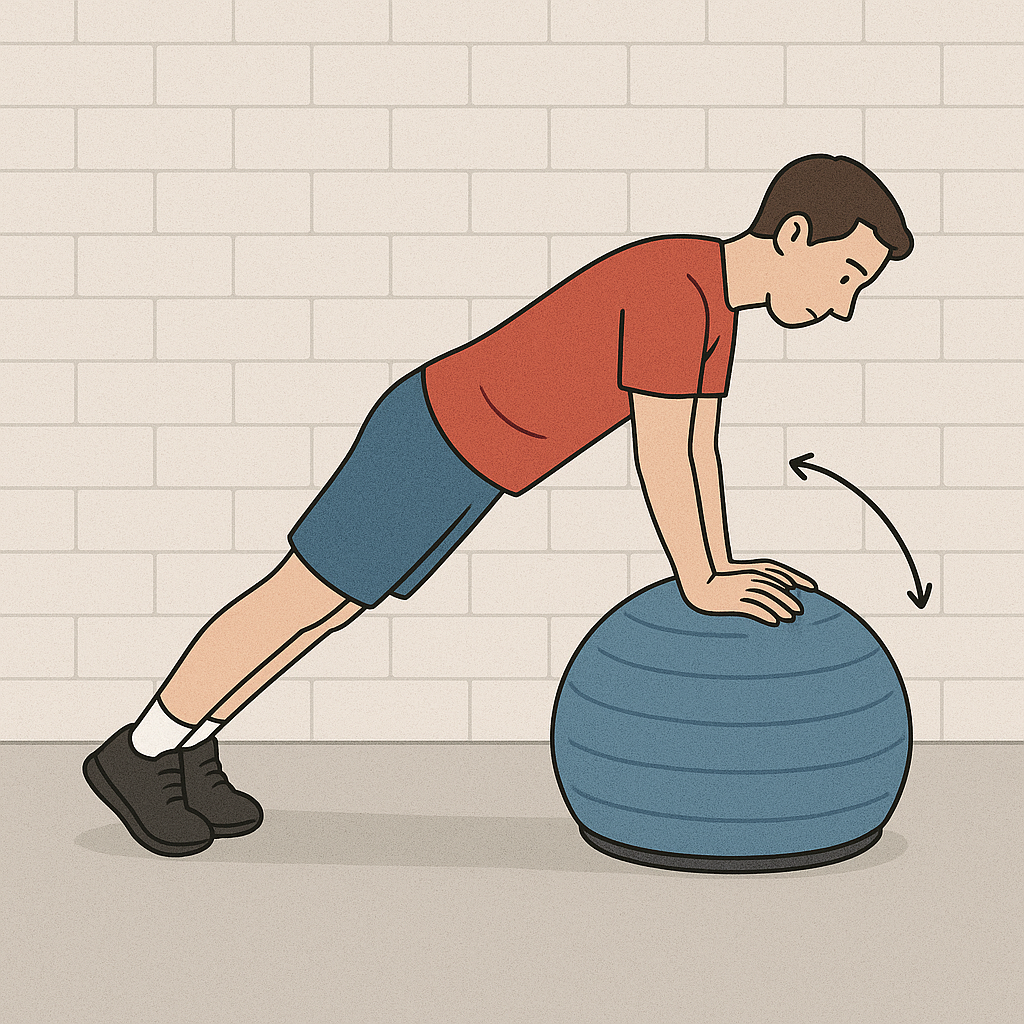

- Apoyo en superficies inestables: Coloca las manos sobre un cojín, un bosu o una pelota suiza, y mantén el equilibrio mientras haces pequeños movimientos o empujes.

- Apoyos con ojos cerrados: Realiza ejercicios de apoyo con los ojos cerrados para aumentar el desafío neuromuscular.

📌 Recomendaciones finales

✅ No realices ejercicios que generen dolor agudo. ✅ Respeta el orden progresivo de las fases. ✅ Consulta a un profesional si persisten los síntomas o si tienes dudas.